精神医学と芸術 ―飯山由貴さんのイマジネーション /塚本 紗織(慶應義塾大学)

みなさんは幻覚を見たことがおありだろうか。たとえあったとしても、はっきりそう答えられる人は少ないであろう。幻覚は明確な狂気の症状であり、狂気だと見なされるのはこの社会においてまだまだ脅威である。しかし、幻覚を見たことを堂々と開示し、なおかつそれによって社会的な名声を得ることができる人々もいる。芸術家だ。

ゴッホを持ち出すまでもなく、「芸術家」と「狂気」はかねてよりステレオタイプ的にセットになって持ち出されてきた。「狂気」とは多少はずれるが、“アール・ブリュット”や“アウトサイダー・アート”といった言葉を耳にした方も多いだろう。この組み合わせに新たな視座を提供するアーティストが飯山由貴さんである。

上記の例が普及していることからも、芸術家と狂気の話ならば、芸術家本人が抱える精神疾患が作品に反映されていると、たいていの人は考える。だが飯山氏の作品は違う。かといって、完全に作者の「個」から遠いわけでもない。飯山氏の作品の題材として取り上げられるのは、彼女の家族の精神疾患だ。

飯山氏の妹さんは統合失調症を患っており、その症状として彼女が見る幻覚が、飯山氏の主要なインスピレーションとなっている。

飯山氏の作品の展示に携わったWAITINGROOMの芦川朋子氏、愛知県美術館の中村史子氏らが特筆すべき点としてよく言及するのが、「主観と客観が同時に存在していること」である。作者自身の悩み、苦しみが表現されているわけではない。しかしその悩み、苦しみの持ち主は、他ならない飯山氏の家族である。一定の距離と親密さが共存しているとも言い換えられるだろう。

飯山氏が独自に持つ客観性は、そのまま歴史性にスライドされる。慶應義塾大学の鈴木晃仁教授の協力のもと、東京都の私立精神病院、王子脳病院に入院していた実在のとある患者のカルテを参照して、その患者が見たという幻覚を飯山氏は作品化した。

飯山由貴《何が話されているのか、また何故その発話の形式と内容は、そうした形をとのか》 映像、2015 年(愛知県美術館にて展示)

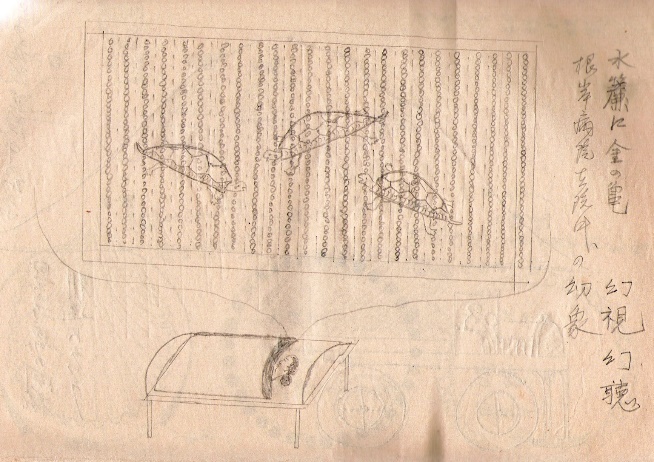

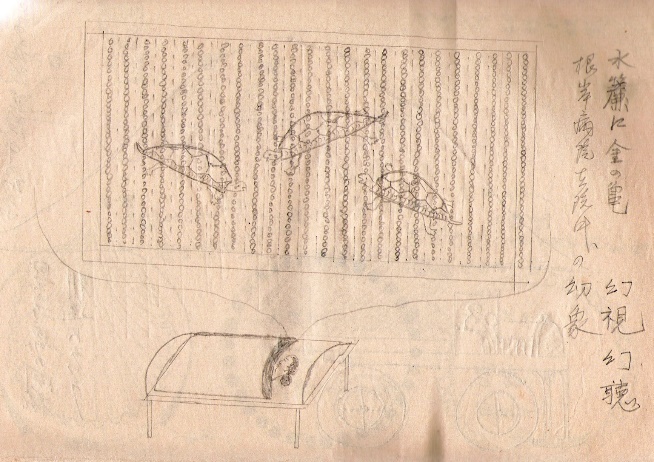

王子脳病院のカルテ

まず右の画像にあるように、患者は「美麗に輝くすだれに現れた三匹の黄金の亀」(鈴木 44)の幻覚を見て、この患者が実際に描いた絵を元に、飯山氏はアート作品を作った。

病気、特に精神疾患は、その病気を抱えた個人に焦点があてられることが多い。ここは小説や日記といった文学の界隈でお馴染だ。しかし、同じ病気を持つ人々が積み重なって形成された時間の連なりは確実に存在する。そこを解き明かしているのが歴史家たちだ。

だが、飯山氏はアーティストにしかできない形で精神疾患という主題に、親密さと冷静さをもってアプローチし、その成果を提示している。恐らく客観と主観を併せ持つ彼女の強みは、精神疾患患者を作品を鑑賞する人たちに「かわいそう」な「私たちから遠い人」と思わせ消費させるのではなく、「現実に私たちのそばにいる人」だということを、鮮烈なイマジネーションでもって差し出すことだろう。

病人は症状が重ければ病院なり施設に入る。それは私たちがぼんやりと捉えている「一般社会」から隔絶されることも、残念ながら未だに、同時に意味してしまう(やや脱線するが、2016年7月、相模原の障碍者施設で起こった殺傷事件を思い出していただきたい)。アーティストが作品を発表した時に、作品を媒介して作者と鑑賞者の間に連帯が生じるのは常である。飯山氏の作品は精神疾患の主題を用いることによって、作者と鑑賞者の関係を形成するだけでなく、その作品の背後にある「精神疾患者」と「“一般社会”に住む私たち」の関係も同時に作っているのである。

参考文献

鈴木晃仁 「精神医療と〈文学〉の形成:昭和戦前期東京の精神病院の症例誌から」 『科学哲学』(2014)47.2 33-51

ゴッホを持ち出すまでもなく、「芸術家」と「狂気」はかねてよりステレオタイプ的にセットになって持ち出されてきた。「狂気」とは多少はずれるが、“アール・ブリュット”や“アウトサイダー・アート”といった言葉を耳にした方も多いだろう。この組み合わせに新たな視座を提供するアーティストが飯山由貴さんである。

上記の例が普及していることからも、芸術家と狂気の話ならば、芸術家本人が抱える精神疾患が作品に反映されていると、たいていの人は考える。だが飯山氏の作品は違う。かといって、完全に作者の「個」から遠いわけでもない。飯山氏の作品の題材として取り上げられるのは、彼女の家族の精神疾患だ。

飯山氏の妹さんは統合失調症を患っており、その症状として彼女が見る幻覚が、飯山氏の主要なインスピレーションとなっている。

飯山氏の作品の展示に携わったWAITINGROOMの芦川朋子氏、愛知県美術館の中村史子氏らが特筆すべき点としてよく言及するのが、「主観と客観が同時に存在していること」である。作者自身の悩み、苦しみが表現されているわけではない。しかしその悩み、苦しみの持ち主は、他ならない飯山氏の家族である。一定の距離と親密さが共存しているとも言い換えられるだろう。

飯山氏が独自に持つ客観性は、そのまま歴史性にスライドされる。慶應義塾大学の鈴木晃仁教授の協力のもと、東京都の私立精神病院、王子脳病院に入院していた実在のとある患者のカルテを参照して、その患者が見たという幻覚を飯山氏は作品化した。

飯山由貴《何が話されているのか、また何故その発話の形式と内容は、そうした形をとのか》 映像、2015 年(愛知県美術館にて展示)

王子脳病院のカルテ

まず右の画像にあるように、患者は「美麗に輝くすだれに現れた三匹の黄金の亀」(鈴木 44)の幻覚を見て、この患者が実際に描いた絵を元に、飯山氏はアート作品を作った。

病気、特に精神疾患は、その病気を抱えた個人に焦点があてられることが多い。ここは小説や日記といった文学の界隈でお馴染だ。しかし、同じ病気を持つ人々が積み重なって形成された時間の連なりは確実に存在する。そこを解き明かしているのが歴史家たちだ。

だが、飯山氏はアーティストにしかできない形で精神疾患という主題に、親密さと冷静さをもってアプローチし、その成果を提示している。恐らく客観と主観を併せ持つ彼女の強みは、精神疾患患者を作品を鑑賞する人たちに「かわいそう」な「私たちから遠い人」と思わせ消費させるのではなく、「現実に私たちのそばにいる人」だということを、鮮烈なイマジネーションでもって差し出すことだろう。

病人は症状が重ければ病院なり施設に入る。それは私たちがぼんやりと捉えている「一般社会」から隔絶されることも、残念ながら未だに、同時に意味してしまう(やや脱線するが、2016年7月、相模原の障碍者施設で起こった殺傷事件を思い出していただきたい)。アーティストが作品を発表した時に、作品を媒介して作者と鑑賞者の間に連帯が生じるのは常である。飯山氏の作品は精神疾患の主題を用いることによって、作者と鑑賞者の関係を形成するだけでなく、その作品の背後にある「精神疾患者」と「“一般社会”に住む私たち」の関係も同時に作っているのである。

参考文献

鈴木晃仁 「精神医療と〈文学〉の形成:昭和戦前期東京の精神病院の症例誌から」 『科学哲学』(2014)47.2 33-51