永井隆と医学の殉教者

シーリン・ロー(シンガポール国立大学歴史学部・准教授)

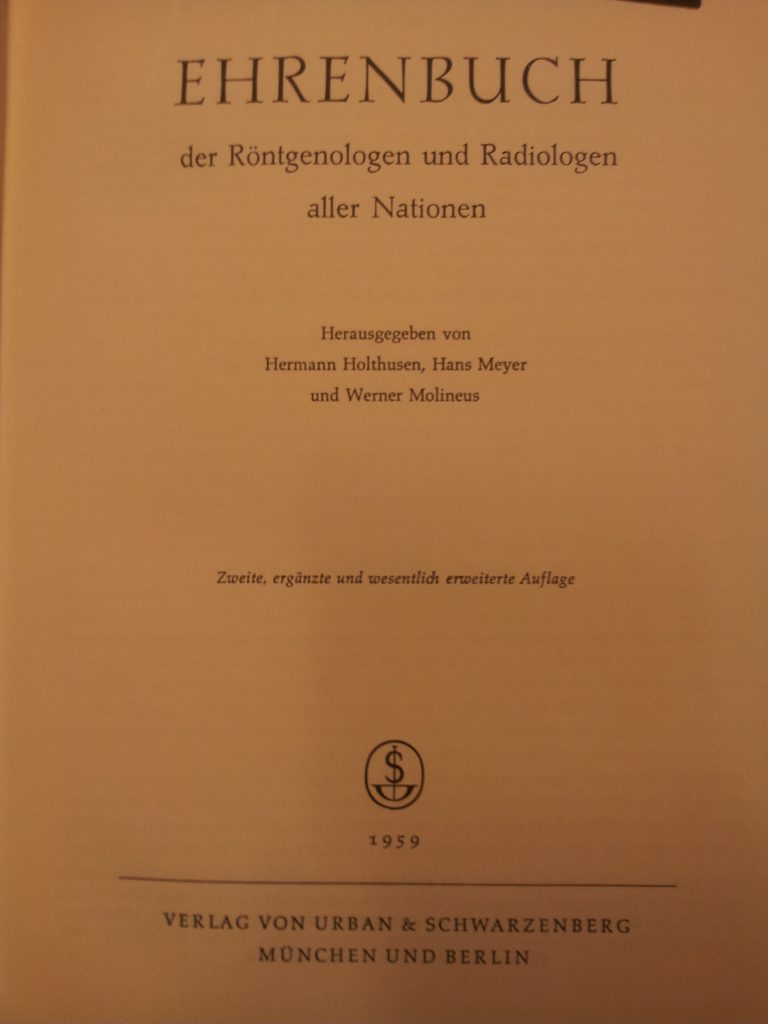

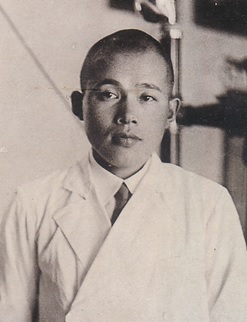

今日の放射線学は、医学において不可欠の領域であり、診断や治療に日常的に用いられている。しかし、19世紀末から20世紀初頭にかけて、医師・看護師・技師など、この領域の先駆者たちは業務のために手足や生命を失うことが多く、リスクの高い専門分野としてスタートした。こうしたことが広くみられたため、1936年にドイツのハンブルク市は、X線とラジウムを扱う業務で死亡した、いわば「殉教者」たちのために公的な記念碑を設立したほどだった(1)。世界中から集められたこのような「殉教者」たちの氏名は、記念誌にまとめられた。そのタイトルは『全世界のレントゲン技師と放射線技師の栄誉のために(Ehrenbuch der Roentlogen und Radiologen aller Nationen)』 である。その中に、日本の「殉教者」の代表的な例として、永井隆 (1908-1951) の名がある。本稿では、放射線学者としての永井の経歴を概観し、パンデミックの渦中にある現在、リスクと犠牲の枠組みを考えるうえで、それが持つ意味を問うてみたい。

図 1 ・図2 『全世界のレントゲン技師と放射線技師の栄誉のために』1959年。永井の名前は上から6番目で、死因は「慢性骨髄性白血病」である。(写真提供:ウィーン大学図書館のベルナルド・ライトナー氏)

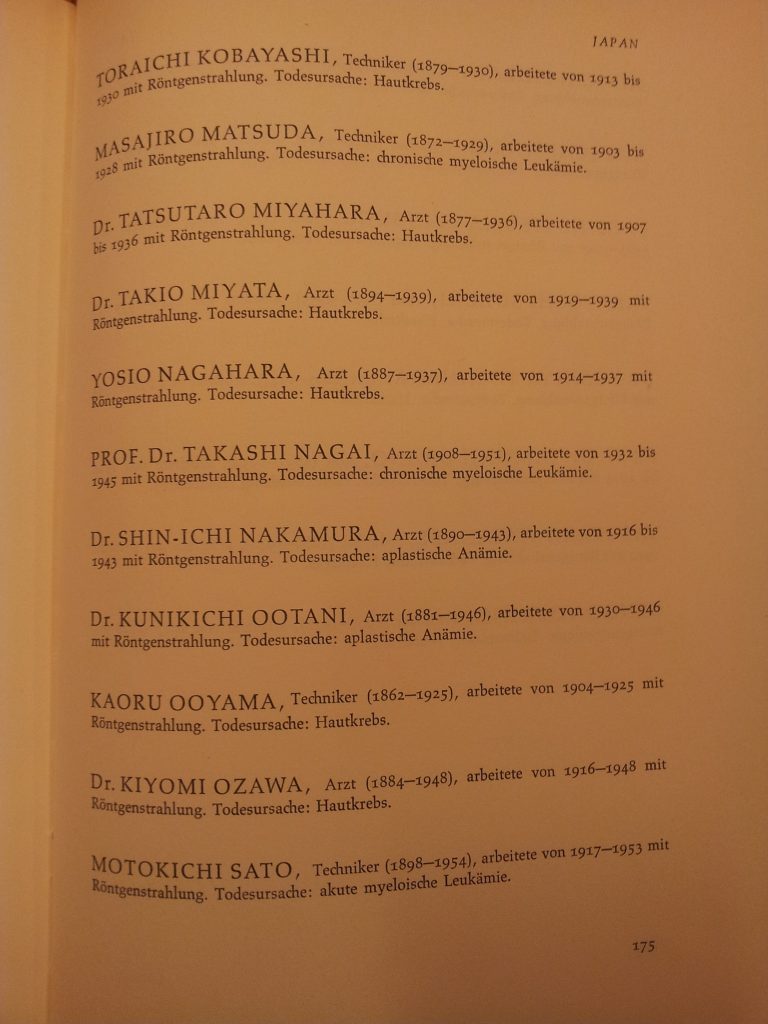

図3 助教授時代の永井隆。(写真提供:永井隆記念館(如己堂))

日本では、永井の放射線医学者としての業績は、彼が長崎原爆の生存者として及ぼした影響力と較べれば、あまり知られていない。永井は、悲劇を生き延びた経験とキリスト教信仰をつづったベストセラーの数々を執筆し、戦後の日本で著名人となった。特に、永井が43才の若さで慢性骨髄性白血病により亡くなったことは、その名声をいっそう高めることとなった(2)。ただし、永井の病気は、原爆投下の数年前にさかのぼる。そしてそれは戦時期日本の物資欠乏や労働力不足のために不十分な防護設備でX線をひんぱんに浴びていたことが原因であった(3)。しかし一方で、放射線医学者としての専門性を有していたからこそ、永井は長崎原爆投下をうけて、その事実を即座に理解し、事態を報告書にまとめることができたのである(4)。

永井と日本の放射線医学

永井隆は1908年、日露戦争で日本が勝利した3年後に生まれた。出生地は島根県松江市である。永井の父は同県内の仁多郡横町で医院を開業し、永井もまた医学の道を歩むことになる。1928年に21才で長崎県に移り住み、長崎医科大学に入学した。1932年からは物理療法科の助手として同大学に残ったが、1933年の満州事変と1937年の上海事変の勃発時には軍医として従軍を命じられ休職している。1940年には物理療法科の講師に昇進、同年に上司の京都帝国大学への異動にともない助教授となった。

永井は日本の放射線医学の歴史においては、重要な人物とはみなされていない。この分野の先駆者のリストにその名前はなく、彼の学術的な出版物のほとんどは長崎医科大学の学内誌にとどまっていた(5)。実際のところ、彼が名声を獲得したのは、被爆者であることと、ベストセラーの著者であることによるものであって、放射線医学の研究者としてではない。これは医学研究の世界において彼が当時、比較的若年であったことも関係している。彼が教授となったのは終戦後のことであった。

永井によれば、彼が医学界で活躍していた頃の日本の学術的医学における放射線医学は、まだ萌芽的な学問で、隣接する分野における重要性や有用性がまったく認識されていなかったという。東京帝大や京都帝大のような大規模な帝国大学では、放射線医学もある程度の地位を占めていたが、長崎医科大学においては、いまだマイナーな専門分野であった。永井は、学生時代には自分もほかの仲間と同様にこの分野にはほとんど興味がなく、カリキュラムに含まれていた原子物理学や放射線医学にはほとんど関心を払っていなかったと回想している。永井は急性中耳炎をわずらい、右耳が難聴となってから、放射線医学を専門とするようになった。聴覚障害のために、当初志望していた内科医学に進むことができなくなったのである。彼自身の説明によれば、放射線医学科を選んだのは、そこの科の先輩に勧められたからだという。

図4、図5 永井の学位論文『尿石ノ微細構造』の表紙と冒頭。(著者による撮影。所蔵:永井隆記念館(如己堂))

日本でも欧米でも、20世紀の医療における放射線学の重要性は明らかである。1930年代になると、X線は複数の診療科にまたがって利用された(6)。X線技師は、放射線科だけでなく、婦人科・皮膚科・外科などの他の診療科にも配置されていた(7)。しかし、永井が奉職した長崎医科大学では、学生時代や講師時代のほとんどの期間、放射線医学はマイナーな専門分野のままであった(8)。永井によれば、永井が1932年に助手として入局した1932年当時は、放射線科は独立した科ではなく外科に組み入れられており、「物理療法科」という通称で呼ばれていた(9)。放射線学は、物理的方法を用いた非外科的介入の一形態だと考えられていたからである。 物理療法科は、1930年、永井が病気になる2年前に設立された。初代の責任者はドイツで放射線医学を学んで帰国したばかりの末次逸馬(すえつぐいつま)であった。当時彼は教授ですらなく助教授の身分であり、教授に昇進したのは1940年のことだった(同年、末次は京都帝大に異動した)。そのため、彼は自分自身の患者を診ることができず、レントゲン検査や治療を必要とする患者を、他の科からの紹介に頼らなければならなかった。彼の最初の弟子が永井である。永井が若い時期に語った多くのエピソードは、物理療法科の周縁的な位置を示している。もっとも印象深いのは、物理療法科は自らのトイレを持たず、他の分科のトイレを借りなければならない(しかも時にはそれすら嫌がらせで禁じられた)ことを知ったときの悔しさと戸惑いの逸話である(10)。

放射線学は、1895年にウィルヘルム・レントゲンがX線を発見するという記念碑的発見にはじまり、20世紀の「医療の機械化」、つまり診断や治療において、電気を動力源とする機器の使用が増加していったということであるが、その最前線を占めていた。コンピュータ化された医療用画像処理装置が登場する以前の、20世紀最初の数十年間の放射線医学は、しばしば複雑で危険な作業であり、電気火災や機械的な事故が起こりやすいものであった。日本では、1937年までに放射線業務の普及により、政府は医療現場でのX線撮影装置の設置と使用を法令で規制することとなった。これによって、施設の敷地内に保護構造物を設置しておくことや、責任者が内務省に機器を登録するよう義務づけることとなった(11)。

永井は彼が選んだ専門が、魅力的であるけれど同時にためらいを感じさせるものでもあったことを記している(彼が困難さを感じたのは、間違いなく学生時代の無関心に由来していた)。

私は全く自信がなく、自分の知識が恥ずかしく、人の前で講義するのが恐ろしい、エックス線と二十年来取り組んでやっているが、さすが発見者レントゲン教授がこの不思議な線に命名するのに未知数エックスをかぶせたほどあって、深く究むれば究むるほどいよいよますますエックスである、私はこんな分からぬ学問をするのをやめて他の科目に専攻をかえようかと時には思うこともある(12)。

永井の文章は、近現代医学の一つの領域としての放射線医学が、多数の技術者と多種の機械を必要とする実践、すなわち複雑なものであることを示している。『長崎の鐘』では、長崎医科大学の放射線医学のさまざまな部屋を読者に案内し、同時に原爆がもたらした破壊についても触れている。さらに、放射線医学は集団で取り組まれる分野であり、放射線技師、看護師、技術者たちが共同作業で設備を維持していくことを必要とすることも、この本では強調している。また、永井を中心とする放射線医学のチームは、長崎医科大学の第11医療班の役割も果たし、原爆投下後には救護活動を行っている(13)。

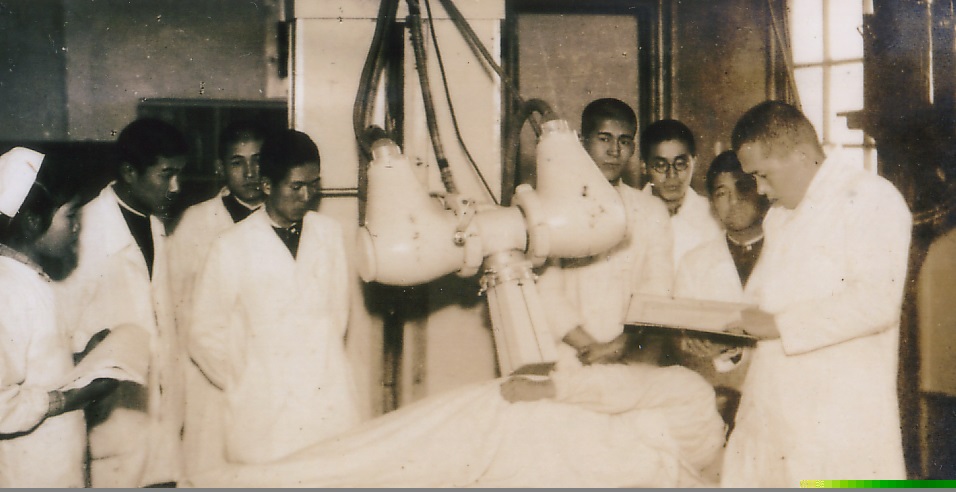

図6 長崎医科大学の放射線科の作業室での永井隆(右側)。1930年代から1940年代初頭。(所蔵:永井隆記念博物館(如己堂))

放射線がもたらす病

原爆の被爆者になる前から、永井は放射線を過剰に浴びて末期的状態にあった。身体的衰弱は1940年頃に始まる。彼が日中戦争中の2年6か月におよぶ中国での軍医としての活動に対して旭日章を受勲し退役軍人となっていた時期のことである。日本に帰国し、彼は長崎医科大学で放射線医学の研究を再開したが、戦時中の物資不足、とりわけX線カメラのフィルムや現像液の不足に悩まされ、レントゲン撮影ができなくなった(14)。カメラでレントゲン画像を撮るという方法であれば、放射線技師の放射線暴露を低く抑えることができるのだが、もはやこの方法で撮影することはできなくなっていた。その代わりに、患者を直接フィルムに映し出した状態にして、技師が直接その像を見る(透視する)という旧式の方法を用いらなければならなかった。 鉛の防護壁もなく不十分な防護効果しかない裸のチューブを用いたことも重なって、放射線技師たちは多量の放射線を浴び続ける状態におかれていた (15)。

当時、レントゲン撮影は、肺結核の診断に不可欠な技術となっていた。永井は、このような撮影環境が健康へのリスクを高める状況であることを十分に意識していたが、放射線技師が絶対的に不足していたため、仕事量を減らすことができなかった。後に永井も書いているように、戦争と結核は、当時の日本にとって重要な問題であった(16)。 若い男性スタッフの多くは海外の戦場に送られた一方で、結核は前線の兵力に大きな打撃を与えていた。永井は、長崎で結核の集団検診を行うプログラムを実施したが、それは彼の仕事量を増加させるだけであり、さらに徴兵が彼のチームから男性スタッフを奪っていった。それから数年間、彼はX線への暴露を続け、1945年の5月には体調の悪さを感じ始めた。検査をするよう強く迫られ、翌月には慢性的な白血病にかかっているという診断を受けた。検査の結果は、白血球が通常値の15倍に増加しており、赤血球は健康な大人の半分しかなかった。検査をした同僚は、余命は3年であると宣告したが、永井は教えること、そして患者を診療することを続けた。放射線疾患はさらに悪化し、彼はそれを時代の不可避の結果として受け入れる方向へと進んでいった(17)。

図7 長崎医科大学で放射線医学の講義をする永井隆。1930年代から1940年代初頭。(所蔵:永井隆記念博物館(如己堂))

原爆が投下された時期には、電離放射線が生物に与える影響は、ヨーロッパ、アメリカ、日本の科学者や医師たちのあいだでは広く知られるようになっていた。20世紀初頭までに、複数の動物実験が行われ、X線はがんを引き起こし、組織を殺し、内臓を傷つけること、特に、皮膚、造血機能を持つ臓器、そして生殖機能を持つ臓器への影響が明らかになった(18)。西欧とアメリカでは、労働者、医師、患者たちの放射線への過剰な被曝に伴う危険性が意識され、世界的に防護規則を作ろうという動きがでてきた。この動きは、1928年に国際放射線防護委員会 (International Commission on Radiation Protection)の設立によって、国際機関という基礎を得ることにつながった。日本においては、X線にかかわる作業で生じる生物学的な問題についての医学的・科学的な文献が1910年からすでに出版されていた。1920年代になると、日本の科学者たちは、西洋の科学者たちと同じように、過度の放射線暴露の危険性と防護のための効果的な規制を理解するためにX線を研究した(19)。

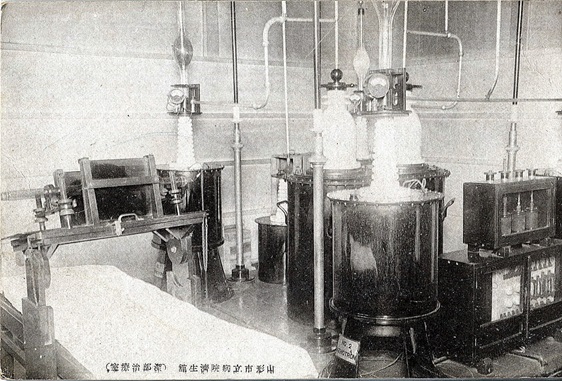

図8 山形市立病院のX線室の絵葉書。設備の周りに防護設備がないことに注意。1930年代から40年代。(所蔵:著者)

20世紀初頭日本の医学文献は、ヨーロッパと北米と同様に、放射線による疾病を記す目的から、「レントゲン障害」や「放射線障害」という言葉を用いた。広島と長崎への原爆投下の後、「原爆症」という語が現れた。これは原爆の生存者あっての言葉だった。このような実用的な言葉とは対照的に、永井は原爆投下後に記した文章で「原子病」という言葉を使って放射線暴露後の疾病を表現した。彼は、原爆で被ばくした後に起こる病気と、それよりも前の世代に起きたラジウムとX線で被曝した作業員たちの病気を経験しており、直接較べることができたのである(20)。

職業病

長崎に原爆が投下されたのち、永井は病の床につくことになった。彼はそのころ、放射線病とそれに関連する科学的な知識を生命それ自体へと結びつけて考えるようになった。彼は1948年に『生命の河―原子病の話』を出版した。これは二部に分かれる著作で、放射線学と核科学の進歩の物語が描かれる。第一部では、X線とラジウムを浴びながら研究や作業をした結果「原子病」にかかった初期の人々を論じ、また、科学と医学の名のもとに、指や手足を失った人々や、恐ろしい潰瘍を切除して身体の他の部分を守ろうとした人々など、英雄的な人物たちを描きだした。『生命の河』は、日本の一般的な読者に向けられた、ほぼ最初の放射線学の歴史書であり、放射線疾患を職業病、すなわち放射線にかかわる作業によって起きる病気だとして分析した、最も古い文献のひとつであった。

「原子病」は職業上の危険性からも起こりうるという考え方は、この病気が核兵器の使用だけに関係するものではないということを示すものだった。つまり、大量殺戮や破壊によってではなく、レントゲン撮影という崇高な職務上の行為の代償としても「原子病」が起こりえる、ということを知らしめたのである。しかし、永井は「原子病」がもたらした惨状についても意識していた。1950年に彼は『東京タイムズ』に寄稿している。そこでは、彼の師である末次逸馬が「放射線による皮膚炎が手にも足にもひどく」なって白血病で亡くなったことに触れ、師への哀悼の意を捧げた(21)。それでもなお「原子病」を原子爆弾と結びつきをもつ産物だと考え、通常の放射線による疾病と分けたことは、永井の人生とキャリアについて語る文献の一つのモティーフになっていた。

このような発想は永井の専売特許ではなかった。彼の元同僚で、放射線被曝と白血病の間に明確な関係があるとの主張に懐疑的であった人物が、永井の死後数か月後にこう述べている。日本人の多くが、原子爆弾こそ永井の白血病の原因だと考えているが、それは誤解であり、永井の病は長崎に原爆が落とされる前に診断されていたのだと(22)。1949年に出された『生命の河』を書評したある識者は、この本では「原子病の症状も分類的に詳しく説明されている」ことを高く評価し、「原子病」を職業病として予防し治療することは、原子力エネルギーを平和的に利用することを可能にし、真の意味での核エネルギーの時代がやってくると述べた。この書評者は「原子病を原爆とのみ結び付けて考えるのは外道である」と強調し、「本書の価値はこのことを大衆に認識させる点にある」と末尾で述べた(23)。

結論:今日における医療職と職業上の危険性

永井が放射線医として進んできたキャリアは、現在の医療専門職が被るリスクと犠牲を考える視点を提供してくれる。COVID-19によるパンデミックの時代において、医師、看護師、その他の医療従事者たちは、「英雄」であり、「殉教者」であり、「聖人」であるとして称賛されている。これらの言葉はすべて、永井自身が用いたのと同じものである。三つの言葉のうち、後ろの二つは、彼のキリスト教信仰と関係がある(24)。永井の苦しみは、歴史学者のレベッカ・ハーツィヒ (Rebecca Herzig)が言う「科学の受難物語」として、あるいは先駆的な科学者たちが、自身の健康、四肢、そして生命を犠牲にして発見を追い求めたという伝統のなかに位置づけることができるだろう(25)。

だからといって、戦時期の永井の研究を特徴づける自己犠牲の精神を、彼らが生きていた時代を超えて持ち続ける必要はない。現在において、専門職の犠牲と職業病は称賛すべきものではない。そのようなものがまだ存在するとしたら、医療にかかわる人たちの労働環境を改善すべきである。受難というものを、まるで永井たちが戦時期に行った研究のように、状況が切迫し、適切な設備を欠く状態で業務に従事する医療従事者たちに期待すべきではない。英雄の物語を強調するよりも、医学専門職の犠牲を生み出した偶発性をつかみ、批判的に理解する必要がある。戦争は、人間によって起きる出来事である。パンデミックと闘う最前線で人員と設備の不足に陥ってしまうような状況も、同じく人為的な出来事なのである。

(翻訳:鈴木晃仁・高林陽展・廣川和花)

*日本語に翻訳するにあたり、直訳するだけではわかりにくい部分は著者と相談の上で適宜説明を補った。また日本語訳では不要と判断し削除した部分もある。

シーリン・ロー

シーリン・ローは、ハーヴァード大学で学士(B.A. in History and East Asian Studies)を修め、その後同大学の東アジア言語歴史プログラムで修士号と博士号(M.A. and Ph.D. in the program on History and East Asian Languages)を取得した、近代日本史研究者である。また、ハーヴァード・ケネディ・スクールにて科学技術論を学び、現在は東アジア地域の科学技術論に関する学術雑誌EASTS (East Asian Science, Technology and Society: An International Journal)の編集委員を務めるなど、学際的な研究成果を発表している。現在は広島・長崎への原爆投下以前の日本における放射線学について研究を進めている。最近の論文としては、“Radiation in Print: Popularizing X-Rays in the Mass Media of Twentieth-Century Japan”(刊行物における放射線:20世紀日本のマスメディアに見るエックス線の大衆化)や福島原発事故をめぐるドキュメンタリー映画の原作やプロデュースにもかかわっている。

(1) “Memorial to X-ray Martyrs”. The British Journal of Radiology 9:102 (1936), 351–353. doi:10.1259/0007-1285-9-102-351.

(2) See Chapter 3 of Chad Diehl, Resurrecting Nagasaki: Reconstruction and the Formation of Atomic Narratives (Ithaca: Cornell University Pres, 2018), 65-94.

(3) Nagai, Horobinu mono wo, 532. Except for The Bells of Nagasaki, trans. William Johnston (New York: Kodansha International: 1994), Nagai’s texts are referenced here as they appear in the collection titled Nagai Takashi zenshū (Tokyo: Kodansha, 1971), with corresponding pagination.

(4) Takashi Nagai, Atomic Bomb Rescue and Relief Report (Nagasaki: Nagasaki Association for Hibakushas’ Medical Care, 2000). This text is a report that Nagai penned for the president of Nagasaki Medical University, his workplace during the war, about the relief efforts he and his team undertook after the bombing.

(5) Nagai Takashi, “Hai fuku shitaba no rentogen zo,” Nagasaki igakkai zasshi 13(9), 1345-1357. See Kataoka Yakichi, Nagai Takashi no shogai (Tokyo: San Paulo, 1961), 64-65, for more mentions of other articles Nagai published singly or with co-authors in the same journal.

(6) Pierre-Yves Donzé, Making Medicine a Business: X-ray Technology, Global Competition, and the Transformation of the Japanese Medical System, 1895-1945 (Singapore: Palgrave Macmillan, 2018).

(7) See e.g. Andrew Warwick, “X-rays as Evidence in German Orthopaedic Surgery”, 1895-1900, Isis 96(1), 1-24, as a useful piece detailing the specific ways in which radiographs were used in this specific medical field in Germany.

(8) Bells, 34.

(9) Horobinu mono wo, 434.

(10) Horobinu mono wo, 434-439.

(11) Ordinance No. 32, Ministry of Home Affairs内務省, August 2, 1937. “On the management of X-ray apparatuses for medical diagnosis and treatment 診療用X線装置取締規則”. Full text available in Nihon Eisei Kai 日本衛生会, ed., Ekkusu-sen igaku no riron to rinshō エックス線医学の理論と臨床 (Tokyo: Kanahara Shoten, 1941).

(12) Rozario no kusari, 117.

(13) Nagai, Atomic Bomb Rescue and Relief Report.

(14) Horobinu mono wo, 532.

(15) Ibid. A useful explanation and comparison of direct and indirect exposure methods is available from Nakano Shizuo, “Kyōbu chokusetsu, kansetsu satsuei no chigai to tokuchō”, December 18 1998, http://www.jata.or.jp/rit/rj/nakap.htm (accessed August 08, 2020).

(16) Nagai, Horobinu mono wo, 520, 532. On tuberculosis in Japan see William Johnston, The Modern Epidemic: A History of Tuberculosis in Japan (Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, 1995), Parts One and Three.

(17) Bells, 87.

(18) Mario E. Schillaci, “Radiation and Risk – A Hard Look at the Data,” Los Alamos Science 23 (1995), 117.

(19) Nihon Hōshasen Gijutsu Gakkai, Nihon hōshasen gijutsu shi, 219-223.

(20) Bells, Chapter Nine.

(21) “Suetsugu-sensei,” Nagasaki no hana chu (Nagasaki: Seibo no kishi sha, 1988), 24-25.

(22) Hasegawa Takatoshi, “Nagai-kun no hakketsubyo,” Koe 884, 4.

(23)Tanaka Shinichiro, “Seimei no kawa”, Asahi Hyoron 4(1), 91-92.

(24) Caitríona L Cox, “‘Healthcare Heroes’: problems with media focus on heroism from healthcare workers during the COVID-19 pandemic”, Journal of Medical Ethics 46 (2020), 510-513. In the context of Japan see e.g. “Sending the message that “You Are Heroes” to medical workers from a truck [医療従事者へ「ヒーローです」トラック荷台から発信中]”, Asahi Shimbun, July 10, 2020, https://www.asahi.com/articles/ASN6B3F53N64PLZB017.html (accessed August 10, 2020).

(25) Rebecca Herzig, Suffering for science: reason and sacrifice in modern America (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2005).