レーウェンフックの「医学研究」 /田中 祐理子(京都大学)

アントニ・ファン・レーウェンフック(1632-1723)は、17世紀ヨーロッパの学芸の拠点のひとつ、ネーデルラント連邦共和国のアマチュア顕微鏡観察家です。医学史上では「微生物を初めて観察した人」として知られます。感染症と微生物の関係――細菌をはじめとする微生物が、結核や風邪など人間を長く苦しませてきた病気の原因になること――がはっきりしたのは19世紀末です。その後、世界中の医学研究者が我先にと、様々の感染症の原因となる微生物を探る「微生物の狩人」の時代が続きますが、そのとき「誰が最初に微生物の存在に気づいたのか?」も論じられました。そこで大々的に注目されたのが、レーウェンフックでした。彼は、赤血球も精子も酵母の構造についても、人類最初となる顕微鏡観察を残していました。

レーウェンフック肖像画(ヤン・フェルコリエ画)

レーウェンフック肖像画(ヤン・フェルコリエ画)

私は博士論文で、感染症と人間の関係がどう変化してきたのかを研究しました。そこでレーウェンフックに出会いました。ただ、レーウェンフックは自分が見た「微生物たち」が病気の原因になるとは特に考えていないようでした。その点では、レーウェンフックはどちらかといえば「生物学史」に業績を残した人であって、彼が「医学史」に接点を持つこととなるのは、上に書いたような、微生物と病気の関係が証明されてからだと言うことができます。レーウェンフック自身は、自らを同時代の「フィロゾーフ(哲学者)」や「ヴィルトゥオーゾ(学者)」に「なりたい人(wanna-beという英語がぴったりです)」と考えていたようですから、自分の学問は「自然哲学」だと思っていたはずです。

レーウェンフックは専門的な教育を受けておらず、言葉遣いも研究方法も洗練にはほど遠く、それゆえに彼の観察記録を読むのは大変で楽しい作業です。面白いものを見た! という興奮がひしひしと伝わる、でもデコボコとしかいいようのない文章は、本人の真剣な意図に反してユーモラスです。彼は観察の記録を手紙として大量に書き・送り続けたのですが、オランダの学術アカデミーは1931年から現在にいたるまで、彼の書簡集の編纂と出版を続けています。全19巻を予定している書簡集は、今年、18年ぶりに第16巻が刊行されました。この書簡集刊行に要した約90年の時間それ自体も、学説史上のレーウェンフックの運命とともに、興味深い歴史研究の対象になるものです。

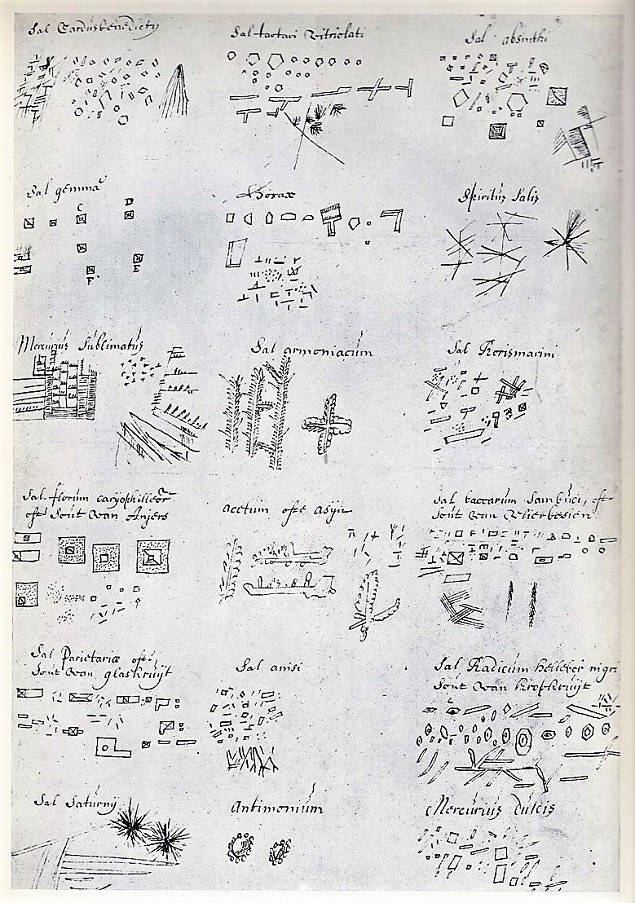

さて実はいま、私はレーウェンフック研究を一緒にやってくれる共同研究者を広く募集中です。レーウェンフックは自然哲学を探究した、と上に書きました。そして、彼自身は自覚的に「病原菌」としての微生物を観察したわけではないのだから、彼は医学史に直接関係した人とは呼べないのではないか、と私は考えていました。ですが今年刊行された『デカルト医学論集』(山田弘明他・訳・解説、法政大学出版局)を読んで、レーウェンフックがかなり本気でデカルトの医学を勉強し、その枠組みを用いながら、独自の「医学」を大胆に打ち出そうとしていた、ということがよくわかるようになりました。レーウェンフックは、なぜ人はワインを飲むとぽかぽかして顔が赤くなり、翌日になると胃が重く感じるのか、またビールは痛風をもたらすことがあるがワインはそうならないのはどうしてか、それを彼なりの解剖学の知識と「自分が見ている粒子の形状」を組み合わせて説明しています。これがまた、身体的な実感と、そこに描写される「粒子」の「目撃情報」との絡み合いで、非常に魅力的なのです。レーウェンフックには確かに「医学研究」があった。ですが、それは現在の医学研究には決して直結できない「何か」です。一体そこには何があったのでしょう? そして、では翻って、「現在の医学研究」とは何なのでしょう? そんなことを考えるために、レーウェンフックの書簡集に埋まっているたくさんの手がかりを、一緒に探してくださる研究者を求めています!

レーウェンフックの手紙が伝える「ワインの粒子」

(Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, Deel 1, Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1939, Plaat XXIV.)

田中 祐理子

京都大学人文科学研究所助教。

東京大学教養学部、同大学院総合文化研究科・表象文化論専攻にて文化的表現と医学的知識の相互的な影響関係を考察する研究を続け、2013年に博士(学術)。著書『科学と表象―「病原菌」の歴史』(名古屋大学出版会、2013年)で、感染症と微生物の関係についての知の歴史を辿りました。現在は、特に図像で表象される科学的知識の歴史を研究しながら、近現代史における科学的知識の形成と共有のメカニズムを探っています。また、現代哲学史の流れのなかで、20世紀初頭に科学哲学および歴史的な科学認識論が興隆してくる過程について学びながら、今日における哲学と科学の関係を考えています。大学では医学を中心とする自然科学の歴史を学ぶ授業のほか、哲学や思想史の授業も担当しています。

■研究テーマ

1600年前後に人類史に登場した顕微鏡という観察器具が、それ以降自然についての人間の「見る」という体験をどう変えてきたのかを、レーウェンフックを中心に、彼の同時代人であるフック、ホイヘンス、マルピーギ、ジョブロといった自然哲学研究者たちから、後のエーレンベルク、ヘンレ、コッホらへと続く生物学者・医学者たちの観察までを題材に考察しています。「肉眼では見えない次元での観察をどうやって他者と共有するのか」、この問題は知識の集団的な共有がいかなる条件によって支えられているのかという点に関わるものであり、それを通じて、自然科学研究者のコミュニティが歴史を通じてどのように発展してきたのかを辿ってみたいと考えています。それと同時に、ガストン・バシュラール、ジョルジュ・カンギレムというフランス人哲学者の仕事を読みながら、20世紀初頭、物理学や生物学の知が哲学に投げかけた問いと、それによって哲学という学問がどのように変わったのかという問題について研究しています。