「拒食」の解釈について考える /山田 理絵(東京大学)

1. 社会的行為としての「食」

私たちがものを食べるという行為は、生存のために欠かせない「自然な」行為であると同時に社会的な行為でもあります。例えば、なにをどのように食べるのか、という食事のあり方は歴史的文脈や文化的な規範によって形づくられます。また、人間は特定の食品や食事の形式に特定の意味を与えたりもします。このような、食べることの社会的な側面に着目した、文化人類学や社会学、歴史学といった分野の研究では、人間は「なにをどのように食べるのか」、「なぜそのように食べるのか」などが問われてきました。

他方で、「食べない」という行為や、その行為が特定の社会において持つ意味についても社会科学的な関心が寄せられてきました。ここでいう「食べない」という行為とは、食物を入手することができ、また、摂食や嚥下といった身体の機能的な面に問題がないにもかかわらず、食べ物を大幅に制限したり食べること自体を拒んだりする行為を指します。こうした拒食行為は、ある特定の社会で頻繁に発生していた/していることが知られており、社会科学者たちは、なぜこのような現象が特定の状況において特定の集団内で流行するのか、また、その行為に込められた意味とは何なのかということを議論してきました。私もまた、拒食という現象に関心をもつ一人として研究を進めてきました。そこで今回は、中世のヨーロッパと、20世紀以降に先進国と言われる国々で顕著に生じた集団的な拒食行為と、その2つの関係性について考える視点をご紹介したいと思います。

2. 宗教的行為としての拒食

まず、中世ヨーロッパにおける拒食は、その行為が宗教的に高い価値を持つ集団の中で行われました。一般的に、世界に存在する様々な宗教のなかには、特定の食物に大きな意味が付与されたり、特定の食事の形式を重視したりするものが多々あります。また、食べ物を拒むことや、極端に身体を痩せさせることに宗教的価値や意味が見出されることもあります。その一つがキリスト教です。キリスト教に親しみの薄い人にも、禁断の果実としてのリンゴや、キリストの血としてのワイン、肉体としてのパンなどといった宗教的なシンボルとしての食物が知られているように、キリスト教には、食物や食べることと密接に関連した宗教的解釈が存在します。また、特定の食物を、いつ誰とどれくらい口にするのかということも宗教的に重要な意味を持ち、敬虔さを示す指標ともなりえます。中世ヨーロッパにおいて生じた集団的な拒食は、一部の敬虔なキリスト教信者や協会関係者によって行われました。

1300年代に行われた、このような拒食行為は、「聖なる拒食(holy anorexia)」と呼ばれました。圧倒的に女性の宗教者に多く、彼女たちは食べることを極端に制限することによって、自己の宗教的な価値を高めようとしました。代表的な人物として、オランダ・スキーダムのLidwina (1433年没) やイタリア・シエナのCatherine(1380年没)などが知られています(Bynum 1985)。このように、ある時期の女性のキリスト教信者の間で、非常に限られた量・種類の食べ物と水のみを口にし、同時に激しい修行を行ったとされる聖女たちは、集団的な拒食の代表例として知られているのです。

3. 精神的な病理としての拒食症

中世ヨーロッパに顕れた拒食行為が宗教的文脈に沿って解釈される一方で、近現代における人々の拒食行為は精神的な疾患として解釈されてきました。この疾患研究の黎明期において重要な業績を残したのは、イギリスの内科医William Gull(Gull 1874)とフランスの内科医Charles Laségue(Laségue 1873)です。特にGullの論文では、そのタイトルのなかに “Anorexia Nervosa” という表現がはじめて用いられました。この時期から「拒食症」という疾患概念が確立されるとともに、患者の存在が医師たちの間で知られるようになっていくのです。

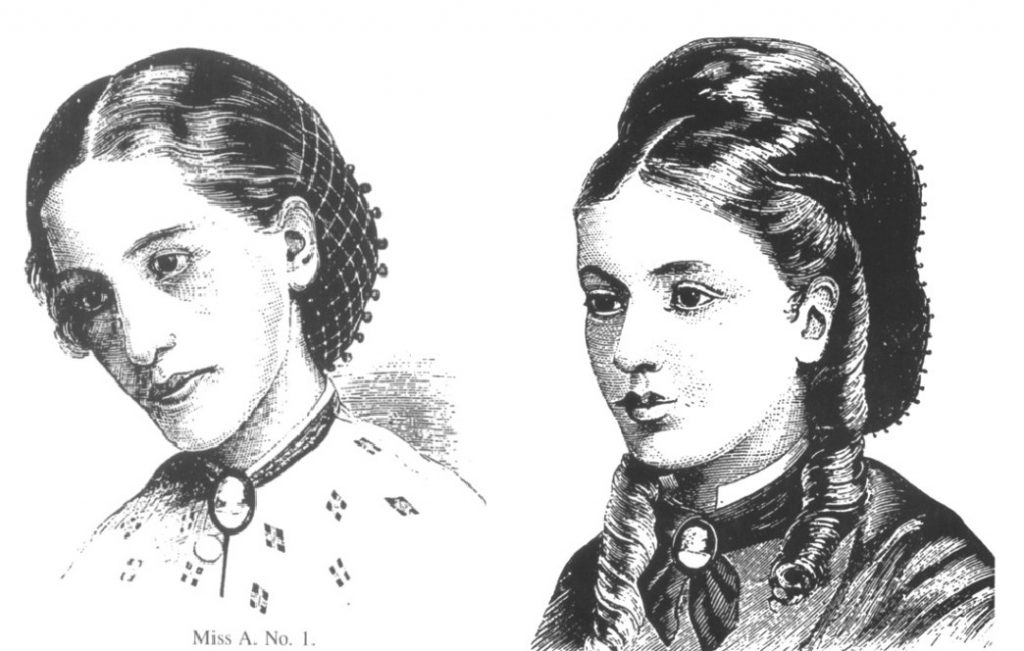

(写真1) Gullが1874年の論文で報告したMiss Aのケースの写真。

左は拒食症により痩せが亢進した状態、右はそこから回復した様子が描かれている。(Gull 1874)

精神的な疾患としての拒食症は、Sigmund FreudやPierre Janetといった著名な精神分析家の関心の対象ともなりました。また、精神分析的手法で、拒食症研究を特に大きく牽引した人物として、Hilde Bruchが挙げられます。Bruchは、拒食症の患者の家族関係やそれに起因すると考えられる患者の人格形成が、拒食症の発症に深く関わっていると考えました。彼女は、拒食症臨床に携わる傍ら、自身の臨床経験をまとめた書籍を出版することによって、拒食症という疾患を一般大衆にも広く知らしめた人物として知られています(Brumberg 1988)。なお、拒食症研究の黎明期における日本の代表的な研究者として、精神分析的アプローチを用いた精神科医の下坂幸三や、日本人を対象とした診断基準の作成や疫学的研究を進めた心療内科医の末松弘行などが挙げられます。

(写真2)末松たちが編集した『神経性食思不振症―その病態と治療』(1985)。

内科的なアプローチを含め、当時の摂食障害についての医療的議論が包括的にまとめられている。

4. 拒食症は医療化の産物か

ここまでで、中世ヨーロッパの聖なる拒食と、近現代における拒食症について紹介しましたが、この二つの拒食現象の関係性をどのように評価すればいいでしょうか。

例えば、ポスト構造主義、フェミニズムの影響を受けた心理学者のJulie Hepworthは、歴史上のある時点で「拒食症」が登場したことについて、実体としての拒食症患者が突如出現したのではなく、拒食という行為に対するまなざしのあり方が変化したに過ぎないと述べました。彼女は、19世紀の拒食症研究の初期の頃、西洋の女性は「「合理的な」知識を生産するとは見なされておらず、拒食症は、医学的な空間の中で、女性の「非合理性」や「逸脱」的行為の一つの事例として解釈されていった」(Hepworth 1999: 27)と考えました。医療の社会科学的研究で用いられる概念として、「医療化」という概念があります。医療化とは、大まかに言えば、それまで病気としてみなされなかった状態が、病気としてみなされるようになる変化の事を指します。彼女は、拒食症の患者は医師によって「発見」されたのだということ、すなわち「逸脱の医療化」が起こったのだと示唆しました。

この考え方とは反対の意見を述べているのが、イギリスの社会学者Anthony Giddensです。彼は、<拒食症とは大人の女性になることへの「成熟拒否」の表れである>という精神分析的な解釈を否定し、拒食症は「後期モダニティが可能にした選択の複数性から理解されなくてはならない」と主張しました(Giddens 1991=2005: 120)。すなわち、Giddensは、拒食症を、後期近代社会に特有の社会状況を反映するような個々人の態度であると考えたのです。Hepworthが医療化という観点から聖なる拒食と拒食症の連続性を提示したのに対し、Giddensはその二つを明確に区別したのでした。

さて、皆さんはこの二つの事象の関係をどう考えるでしょうか。拒食を行う人々は、過去には宗教的実践の主体でしたが、歴史のある時点から医師の観察と治療の対象へと変化した、すなわち医療化の産物なのでしょうか。それとも、この2つは時間的にも質的にも断絶した、それぞれの歴史的瞬間に特有の現象と言えるのでしょうか。どちらのタイプの主張も学術的には非常に興味深い議論であると思います。ただ、現代の拒食現象を過去のそれと重ね合わせることで、予期せず、拒食症が「ロマン化」されてしまうこともあるかもしれず、この二つの現象を並べて語る場合には、慎重な姿勢が求められるように思います。各時代において、拒食する主体が「拒食」にどのような意味を見いだしていたかということや、人々を拒食に駆り立てる社会的背景などについて吟味した上で、この二つの関係性を評価していくことが必要であると言えるでしょう。

今回は拒食という行為に関する2つの事例と、その関係性について「医療化」論に関連した2つの視点をご紹介しました。今回取り上げた論点だけでなく、拒食をめぐって様々な観点からの社会科学的議論が展開されてきました。例えば、拒食症が流行する社会的背景についての研究や、そうした社会で生きる個人を取り巻く規範についての研究、また、どのように拒食をはじめとした食行動の異常から抜け出すことができるかという研究などがあります(中村 2011; 磯野 2015)。食を拒むという人間の「不自然な」あり方がどのような意味を持つのかということは、未だに医学・心理学のみならず人文社会科学にとっても重要な主題であり続けているといえるでしょう。

Brumberg, J. J. (1988). Fasting Girls: The history of Anorexia Nervosa. Vintage Books.

Bynum, C. W. (1985). Fast, feast, and flesh: The religious significance of food to medieval women. Representations, 11, 1-25.

Giddens, A., (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Polity press. (=秋吉美都・安藤太郎・筒井淳也訳. (2005)『モダニティと自己アイデンティティ――後期近代における自己と社会』. ハーベスト社)

Gull, W. W. (1874). Anorexia Nervosa (apepsia hysterica, anorexia hysterica). Transactions of the clinical society of London, 7, 22-28.

Hepworth, J., (1999). Social construction of anorexia nervosa. SAGE publications.

中村英代 (2011)『摂食障害の語り――〈回復〉の臨床社会学』. 新曜社.

Laségue, C., (1873). On hysterical anorexia. Medical Times and Gazette, 2, 367-369.

磯野真穂 (2015)『なぜふつうに食べられないのか――拒食と花色の文化人類学』春秋社.

山田理絵 (やまだ りえ)

東京大学総合文化研究科附属共生のための国際哲学研究センター(UTCP)上廣共生哲学寄付研究部門特任助教。青山学院大学非常勤講師。

専門は精神医療の社会学。主に拒食症・過食症を研究テーマとする。現在は摂食障害の原因についての生物学的な語り直しに関心を持ち、「摂食障害の『ニューロバイオロジカル』モデルが医師・患者・家族に与える影響の考察」(科学研究費 若手研究、課題番号:19K13906、研究代表:山田理絵)を進めているほか、「現代医療の医療化・心理学化に関する実証的比較研究」(科学研究費 基盤研究(C)、課題番号:19K02037、研究代表:佐藤雅浩)にて摂食障害に関する研究を担当する。

また、摂食障害の家族会への参加を行うなかで、様々な精神障害を持つ方々のご家族の経験にも関心を持ち、「精神医療システムと家族」(『シリーズ精神医学の哲学3 精神医学と当事者』東京大学出版会、2016年に収録)や「<コラム>日本の精神障害者家族会」(『図説 日本の精神保健運動の歩み』日本精神衛生会、2018年に収録)などを寄せている。