江戸時代は、出産で死ぬ母親、幼くして死ぬ子どもが多く、いのちを繋ぐことが厳しい時代でした。そんな時代に、人々はどのようにいのちを繋いできたのか、赤子の命綱である「乳」を手がかりに明らかにしてみたい。そう思って、2017年1月に刊行した本が『江戸の乳と子ども―いのちをつなぐ』です。 江戸時代には、赤子のいのちをつなぐ...

医学史 - 医学史と社会の対話

Tagged

1. 社会的行為としての「食」 私たちがものを食べるという行為は、生存のために欠かせない「自然な」行為であると同時に社会的な行為でもあります。例えば、なにをどのように食べるのか、という食事のあり方は歴史的文脈や文化的な規範によって形づくられます。また、人間は特定の食品や食事の形式に特定の意味を与えたりもします。このよ...

現在、医者になるためには、医師国家資格試験に合格しなければなりません。平成30年(2018)の第113回医師国家資格試験には、10,146人が受験し、9,029人が合格して、医師になる資格を得ることができました。 なぜ、医師になるために国家資格試験を受け、合格しなくてはならないのでしょうか。それは昭和23年(194...

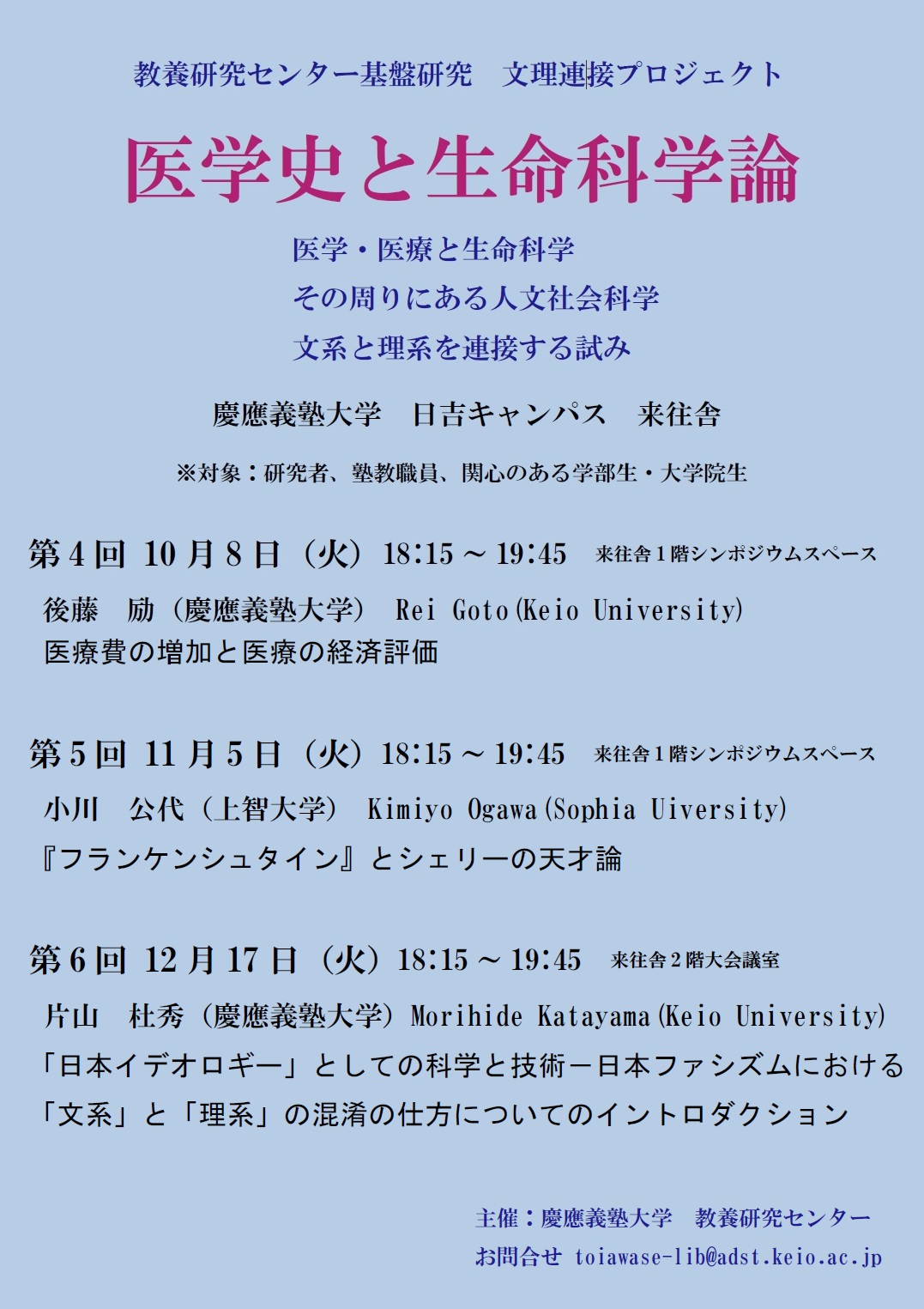

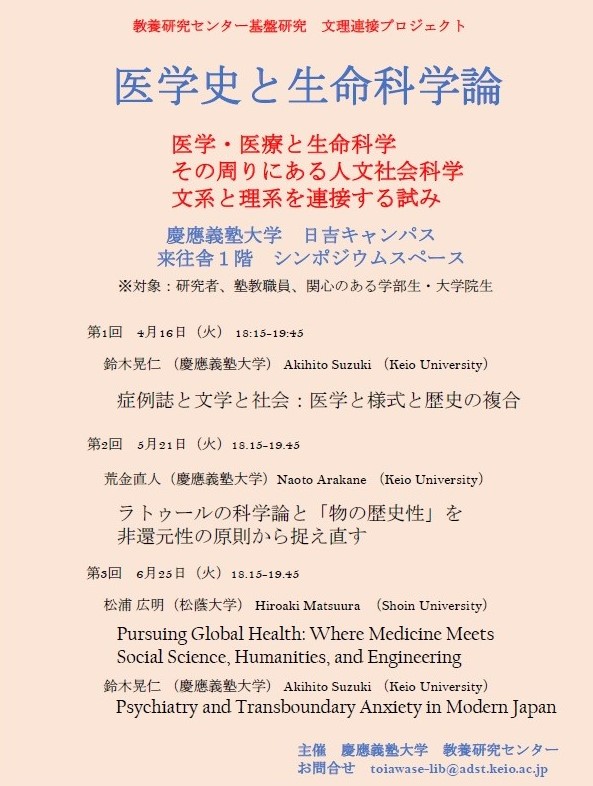

医学・医療と生命科学その周りにある人文社会科学文系と理系を連接する試み 医学・医療と生命科学、その周りにある人文社会科学、文系と理系。これらを連接する研究を推進していきます。第4回は、10月8日(火)18:15~19:45に開催です。 2019年度 秋学期の予定 日時 2019年10月8日(火)、11月5日(火)、1...

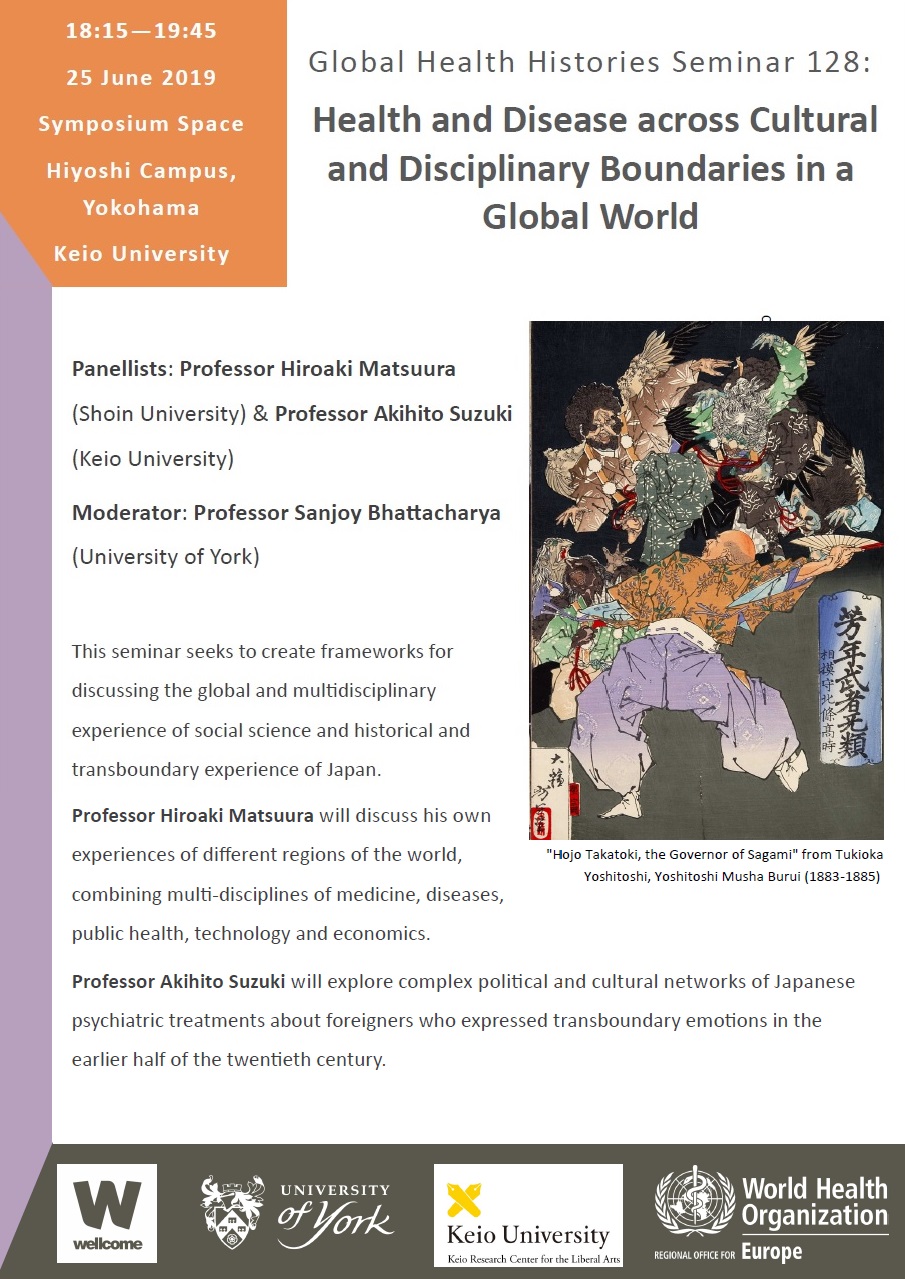

医学・医療と生命科学その周りにある人文社会科学文系と理系を連接する試み 2019年度の新しい企画「医学史と生命科学論」。第3回講演会は、6月25日(火)18:15~19:45に開催です。 ヨーク大学が、WHO(世界保健機関)とウェルカム財団の支援のもとで行っている Global Health Histories ...

医学・医療と生命科学その周りにある人文社会科学文系と理系を連接する試み 2019年度の新しい企画「医学史と生命科学論」が始まります! 第3回は、6月25日(火)18:15~19:45に開催です。 日時 2019年4月16日(火)、5月21日(火)、6月25日(火)各回18:15~19:45 開催! 会場 日吉キャン...

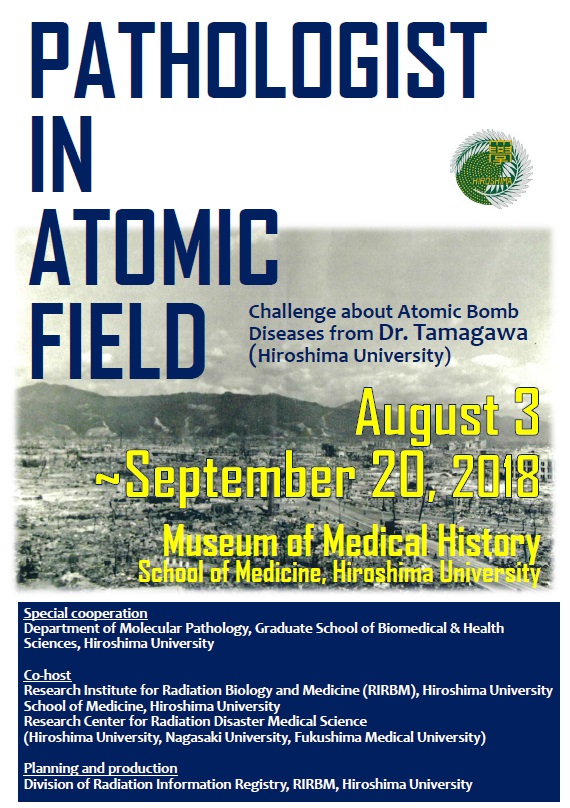

私は、広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部という、長い名前の部署で、研究のほか、アーキビストとしての役割も持っている。アーキビストとは、後世に残すべき記録の評価選別、保存や整理、公開や閲覧にかかわる専門職である。今の職場では、原爆とそれに関する医学についての資料を取り扱っている。 今日、カンボジア...

『大坂 民衆の近世史―老いと病・生業・下層社会』(ちくま新書・2017年) 塚田 孝【著】 価格 ¥950(本体¥880) 生老病死に直面したとき、現代の人びとは医者や病院を頼りにします。病気のときはもちろんのこと、子どもが生まれるとき、人が亡くなるときはいつでも病院で医師の立ち会いのもと進められます。老いてからも身...

インフルエンザは、エボラ出血熱や天然痘(痘瘡)とは異なり,致命率は高くない疾患です。しかし、それゆえ、通常の“かぜ”感冒と区別しにくいこともあって、近年のわが国でも“予防接種無用論”が唱えられて,学童への集団予防接種が事実上中断された経緯もあります。ここでは、“スペインかぜ”を含むインフルエンザ流行の歴史を追い、公衆...

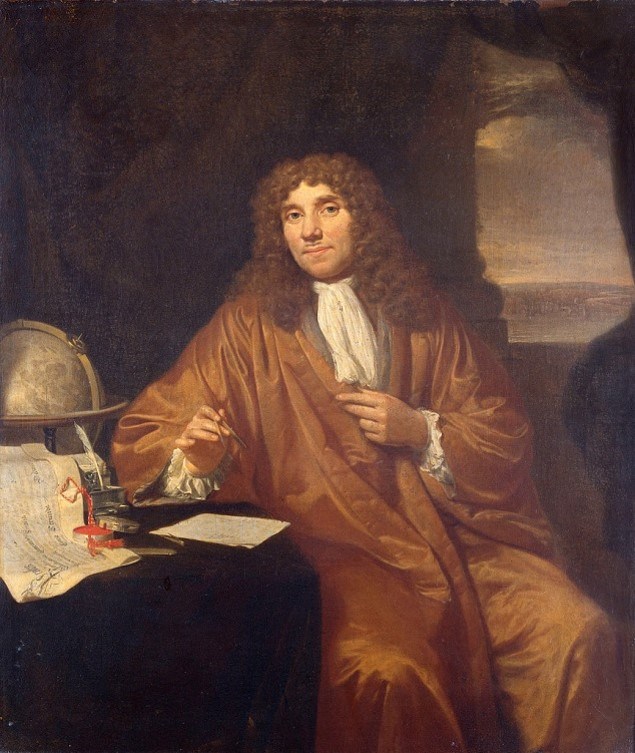

アントニ・ファン・レーウェンフック(1632-1723)は、17世紀ヨーロッパの学芸の拠点のひとつ、ネーデルラント連邦共和国のアマチュア顕微鏡観察家です。医学史上では「微生物を初めて観察した人」として知られます。感染症と微生物の関係――細菌をはじめとする微生物が、結核や風邪など人間を長く苦しませてきた病気の原因になる...