「自傷他害のおそれ」という概念を問い直す

──国際ワークショップ「精神医療の「過去」と「現在」を展示する-医学史博物館と美術ギャラリーの社会的役割をめぐって-」に参加して── /兵頭 晶子(歴史学研究者)

|

|

2018年9月17日、慶應義塾大学日吉キャンパスで開かれた、標記のシンポジウムに参加した。問われていることは、深く、大きかったように思う。このワークショップは、単に歴史や過去にはとどまらない、今の私たちに関わる問題を、根底から問いかけている。

戦後日本において、「患者は監置され、文明は進歩する」とでも言うべき逆説的な状況が起きたとの、鈴木晃仁氏(慶應義塾大学経済学部・教授)の象徴的な問題提起から、本シンポジウムは始まった。

ARTを通して、たくさんの世界との出会いや、違う関係性と対話を築き上げることができること、そうした自分たちの経験を通して、人間(ひと)であることを証言するのだという内容のミカエラ・ロス氏(ベスレム精神病院ギャラリー・研究開発主任)の講演「ベスレム病院におけるアートとエージェンシー」、「精神医療は、過去も現在も同じような問題を抱えている」という象徴的な言葉に始まり、「精神医療が語りにくい話題であっても、カーテンで隠したりしない」という問題提起が、博物館の展示に貫かれている姿勢だと学んだ、紹介映像「ベスレム精神病院博物館・文書館」からは、単にイギリスの事例としてではなく、今の私たちに繋がる主題だと受けとめた。

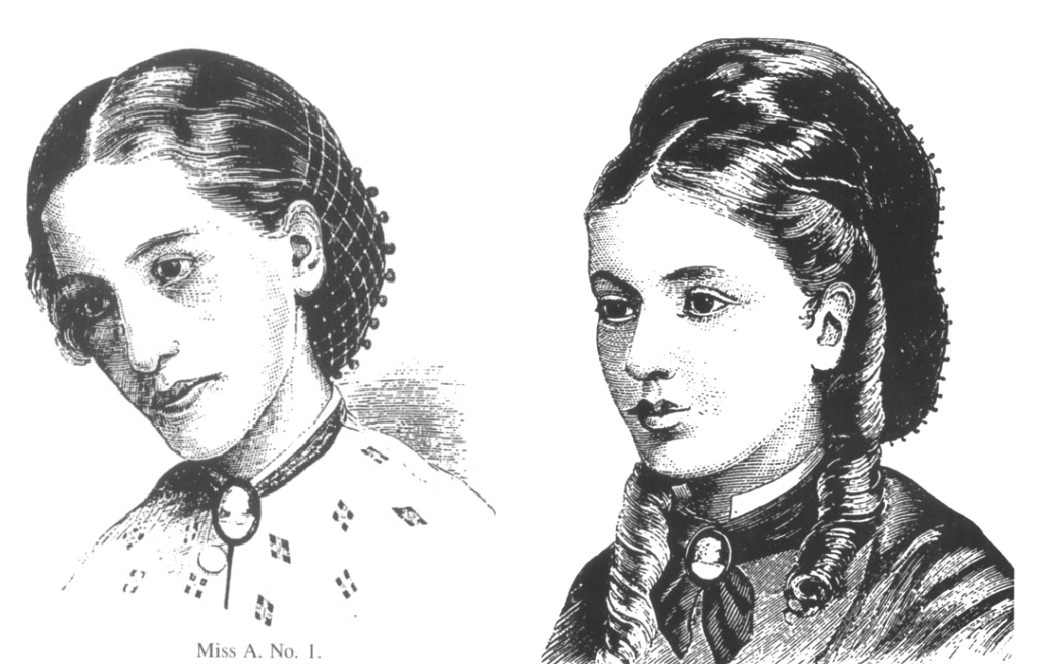

特設ギャラリーでのギャラリートーク。

橋本明氏(愛知県立大学教育福祉学部・教授)の講演「精神医療の歴史をわかちあう──「私宅監置展」から学ぶこと」は、「日本に暮らすわれわれは、精神医療の歴史をわかちあう覚悟ができているのか?」という、真摯で奥深い問題提起から始まった。そこには、日本の現状を作り出してきた歴史的な過程への関心が薄いこと、そうした過程を知ることは、現状批判への武器となるという、橋本氏の明確なスタンスが提示されていた。歴史学研究者としての私にも、もっと出来ることがあるのだと、改めて感じた。

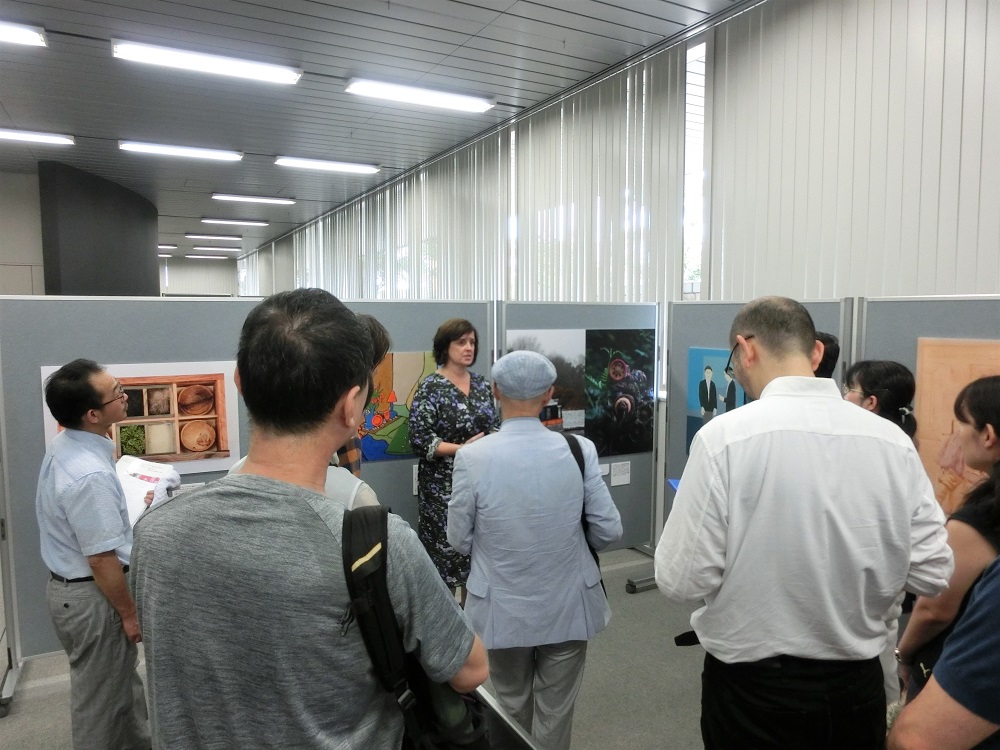

ワークショップの様子

小林瑞恵氏(社会福祉法人愛成会・アート・ディレクター)の講演「アール・ブリュット──人間の根源的な創造の可能性」では、「原石のまま」「磨かれていない」「生(き)の芸術」として、フランス人画家ジャン・デュビュッフェが、精神病院にいる人びとの芸術活動に注目したところから、アール・ブリュットをめぐる今日のありように至るまで、幅広い学びを頂いた。国会や省庁レベルでは、「障害者」の芸術活動支援という地平にとどまりがちな現状もふまえ、そうした点をめぐる議論を通じて、さらに、障害の有無にとどまらず、生きている人間総ての、創造の可能性へと開かれていけたら──という、展望が示された。

ワークショップの様子

この国際ワークショップをオーガナイズした高林陽展氏(立教大学文学部・准教授)の、ベスレム精神病院博物館の展示からの問題提起が、私の中では、最も深く印象に残った。その展示物の概要は以下のとおりである。大学での学業に困難を覚えて自殺未遂を起こした女性が、今は自分への自信を取り戻したのだと泣きながら訴え、「週末には家に帰りたい」、自分は任意入院だから「退院したい」とも訴えていることに対して、医師は「強制入院に移行する可能性もある」と告げ、彼女が去った後の医師たちのミーティングでは、医師たちとの信頼関係を築くことが必要であるという結論に達する──という映像を観た後で、彼女が家に帰っても良いかどうかを、来館者に「YES」か「NO」かボタンを押して貰ったところ、2018年2月末の時点で、0%が「帰っても良い」、100%が「帰ってはいけない」と答えていたということに、私は深く衝撃を受けたのだ。ここには、強制入院などを規定する「法律を作る社会の中に、来館者も関わっている」、その意味で、誰もが決して無関係ではいられないというメッセージが込められているのではないかと、高林氏は締めくくっていた。

もし、彼女の「自殺したい」という思いが、精神医療や精神病院の文脈を離れて、彼女という一人の人間をめぐる〈生の危機〉として、捉え返すことができていたら。人びとの答えは、もっと違うものになっていたのではないだろうか?

そしてそれは、イギリスだけでなく、今日の日本の精神医療をめぐる問題提起にも繋がっていくはずだと、私はそう受けとめている。

そもそも、「精神病」という病気が、「自他共に甚だ危険」であると見なされ、今日の日本においても、「自傷他害のおそれ」という概念に基づいて、措置入院などの強制入院が合法化されるに至るには、どのような歴史があったのだろうか?

今、今井友樹監督作品『夜明け前──呉秀三と無名と無名の精神障害者の100年』という記録映画が、主に都内を中心に上映されている。その主題となっているのが、今からちょうど100年前に世に問われた、呉秀三・樫田五郎『精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察』(内務省衛生局、1918(大正7)年)という報告書である。「我が邦十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」という一節で名高い本報告書は、精神科医・金川英雄氏の手によって現代語訳も出されており、「近代精神医療の原点」として高く評価されている(金川英雄訳・解説『[現代語訳]呉秀三・樫田五郎 精神病者私宅監置の実況』医学書院、2012年)。記録映画『夜明け前』でも、「今から100年前、精神病に有効な治療法がなかった時代、座敷牢に幽閉された精神病者を救おうと奔走した、一人の男がいた──」と、呉秀三という精神病学者が、印象的に位置づけられている(同映画リーフレットより引用)。

しかし、私が気になるのは、『精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察』の結論部分に書かれている、以下のような文章である。

「精神病者が健康者にあらずして疾病者なるは勿論にして、其反社会的行為は一に其病の徴候なれば、其病が之を行わしむるものと云うべし。故に之を監置するに際しては其疾病に治療を加えて、其個人の不幸を救助すると同時に、之によりて、公安の維持を謀るべきは当然なり。」

(呉秀三・樫田五郎『精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察』第六章「批判」/創造出版、2000年、P.135より引用)

この文章は、「精神病者監護法に対する批判」と題した節の中に書かれている。また続いて、「精神病」と「社会的危険性」を密接に結びつける、以下のような「意見」も述べられている。

「夫れ精神病の証侯たる独り病者自身の権利・義務・名誉・財産を損害するのみならず、又一面、他人の生命・財産をも危殆にし、社会的危険性を伴うものありて、犯罪と直接重大なる関係を有する点に関しては、等しく所謂国民病として枚挙せらる、結核・癩と同日の論にあらざるなり。」

(呉秀三・樫田五郎前掲書、第七章「意見」/創造出版、2000年、PP.140-141より引用)

だが、なぜ、「反社会的行為」や「社会的危険性」が「精神病」の「徴候」として位置づけられなければならないのか。「この病を受けたる」ことは、本当に「不幸」なのか。なぜ「其個人の不幸を救助する」ことが、「公安の維持」に繋がると、これほどまでに自明視されてしまうのだろうか。

私はそこに、「精神病」で問題となるのは、他の病気とは異なり、「疾病ある一個人」なのだと明言した、呉秀三に代表される日本近代精神病学という知のパラダイムが持つ問題性、いわば“最初のボタンの掛け違い”とでも言うべき事態を感じている(詳しくは、兵頭晶子『精神病の日本近代──憑く心身から病む心身へ』青弓社、2008年を参照されたい)。

「自傷他害のおそれ」とは、本当に、「疾病ある一個人」の問題なのだろうか。

そのような文脈に立ち続ける限り、私たちは、先述した、大学での学業に困難を覚えて自殺未遂を起こし、ベスレム精神病院に任意入院していた女性を、彼女自身が望む通り、両親の住む自宅に帰るという選択肢に、「NO」ボタンを押してしまう歴史の轍から、逃れることができないのではないだろうか。

大学での学業に困難を覚えること、場合によってはそこから自殺未遂に至ること、それ自体は、本来、誰にでも起こり得る〈生の危機〉だと言える。

だが、ひとたび、それが「精神疾患」によるものだと認定されてしまうとき、そこに「自傷他害のおそれ」という「未然の危険」を防ぐためという理由が立ち現れ、そこから強制入院へと至る回路が開かれてしまうのである。

なぜ、私たちは、そうした〈生の危機〉を分有し、解決しようとはしないのだろう?

医療人類学者の松嶋健氏(広島大学大学院社会科学研究科・准教授)によると、精神病院を廃絶したイタリアでも、「例外」として強制治療はあり得るという。しかしそれは、

(1)患者に緊急の治療的介入を要する興奮状態がある、

(2)治療について本人の同意が得られない、

(3)地域で適切な措置を施すことが困難、

といった三つの条件が揃った場合にのみ、例外的に行われる。

「特に重要なのは三つめのポイントで、どんなに重い病状の人でも地域で対処するのが基本なのですが、それがどうしても困難な場合にだけ仕方なくせざるをえない場合があるという考え方です。肝心なのは、問題が本人の病気の重篤度にあるのではなく、地域で支える精神保健サービスの側の不十分さにあるとされている点です。」と、松嶋氏は、「精神病」をめぐるパラダイムの転換を、あざやかに語っている。

その場合、強制治療は、総合病院内に設けられたSPDC(診断と治療のための精神医療サービス)で行われる。SPDCのベッド数は最大15床(人口10万人あたり7~10床)、期間は最長で7日間とされる。それ以上入院を延長するような場合には、再度入院の際と同じ手続きが必要とされ、弁護士がついて、本人による異議申し立てがちゃんとできるようになっている。したがって、SPDCというのは一時的な退避と休息のための場所だと言えよう。通常、総合病院の中にあるが、あくまでも地域サービスの管轄であり、地域サービスの一環として位置づけられている。そのことが持つ重要性を、松嶋氏は強調している。

「自傷他害のおそれ」という、「精神病」に刻み込まれた概念を、開かれた関係性の中で問い直すことが、今こそ求められていると、私はそう考えている。

「生きているものたちのための場所」としての地域で、「それは一人の「病気」ではなく、他者を巻き込みながら、みんなの「危機」となっていく」──それこそが、〈生の危機〉という新たな考え方に基づいて、バザーリアが言おうとしたことであるように(詳しくは、松嶋健『プシコ ナウティカ──イタリア精神医療の人類学』世界思想社、2014年、PP.140-141を参照されたい)。

精神医療をめぐる、過去や歴史を問い直すこと。それはきっと、今の私たちをも深く規定している、私たち自身の「生」の形を、問い続けることなのだろう。

この記事の最後に、私は、大学での学業に困難を覚えて自殺未遂を起こした女性に、ローレンという名前を返そうと思う。それが、「疾病ある一個人」としての「精神病者」の問題ではなく、ローレンという、具体的な顔と名前を持って生きている、一人の人間が抱える〈生の危機〉であることの意味を、今一度、思い起こしていくために。

この記事が、この国際ワークショップを通じて、「医学史と社会の対話」の未来へと、繋がっていくことを願って、結びとしたい。

(2018/11/13)

(なお、本レポートに引用した、イタリアのSPDCをめぐる松嶋健氏の見解は、前掲書『プシコ ナウティカ』でも言及されているが、近々、日本社会臨床学会が編集・刊行、現代書館が発売している『社会臨床雑誌』26巻2号に、2018年度シンポジウムⅡ「精神医療とはそもそも何なのか。それは今、何なのか。──〈生の危機〉という視点から」の記録として、掲載される予定である。

筆者も、同シンポジウムで「「生きている」ということを取り戻す──〈生の危機〉を経験に変えるという視点から」というタイトルで発題・記録を行ったことを、申し添えておく。)

兵頭 晶子 (ひょうどう あきこ)

日本思想史学会、日本精神医学史学会、日本社会臨床学会会員。

立命館大学文学部史学科日本史学専攻卒業。在学中に、病と歴史と民俗の関係性に関心を持ち、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了、日本学術振興会特別研究員(東京大学)を経て、『精神病の日本近代──憑く心身から病む心身へ』(青弓社、2008年)を上梓しました。その後、「精神医療とは何か」を改めて問い直すようになり、精神医療の現場に関わる方々へ、歴史学の立場から、問題提起だけでなく、未来への展望に繋がるメッセージを発することができるよう、試みています。共著に、芹沢一也編『時代がつくる「狂気」──精神医療と社会』(朝日選書、2007年)、橋本明編『治療の場所と精神医療史』(日本評論社、2010年)などがあります。