精神病院から生まれたアートと体験型鑑賞プログラム /高林 陽展(立教大学)

7月20日(土)、2019年度第1回ヒストリー・カフェ「精神医療の歴史」を開催した。このイベントは、文字通りコーヒーとお菓子を手もとにおきつつ、歴史家と参加者たちが、精神医療の歴史というテーマについて語りあうというカジュアルさを前面にだしたものである。2018年から開催している、このイベントも今回で5回目をむかえた。通常は、精神医療の歴史を研究している歴史家たちから45分ほどの話題提供(レクチャー)があり、その後、ランダムに組みわけされた参加者のペアごとに、意見や感想、質問を話しあう。そして、全体でその意見などをシェアし、歴史家の側から質問にも答えてゆく。会場には、コーヒーと茶菓子がおかれており、参加者はおのおのが好きなときに飲みものをとり、話にくわわってゆく。ふつうの講演会や研修会とはちがった学びの場である。

今回7月20日(土)の回では、さらに趣向をこらした。イギリスの精神病院で入院患者や外来などの医療サービスの利用者たちが生みだした絵画や造形物の複製作品を5点ほど会場内に設置し、ランダムにペアに分かれた参加者たちがそれぞれ、作品の細部に目をむけ、制作の背景に思いをめぐらし、作品に名前をつけてみるという体験型鑑賞プログラムをおこなった。もちろん、作品にはキャプションもタイトルもつけないままである。

このプログラムがどのように進んだのかは、後で述べることとして、このようなプログラムを企画した理由にふれておきたい。2018年3月、わたしは、イギリスのロンドンから南に電車で20分ほどの郊外にある、ベスレム精神病院(Bethlem Royal Hospital)を訪ねた。ベスレム精神病院とは、母体となる修道院がたてられたのが1247年という、きわめて長い歴史をもつ精神科医療施設である。長らく、イギリス精神医療の中心地となってきた。この病院の敷地には現在、「こころの博物館」と「ベスレム・ギャラリー」が設けられており、精神疾患や精神医療にかんする情報の発信を積極的におこなっている。

この博物館とギャラリーには、他に類を見ない特徴がある。まず、長い歴史を通じて過去の文書や物品を相当数保管しつづけたことである。たとえば、入院患者や、外来・在宅医療などの利用者が制作された芸術作品は、過去150年間の約1,000点が所蔵されている。また、ギャラリーでは、病院のサービス(入院・外来・在宅・デイケア等)の利用者を中心とする創作環境(スタジオ)を用意し、実験的な創作やコラボレーション、あるいはプロの芸術家になるための支援をおこなっている。

ここで印象深かった展示手法のひとつが、精神病院から生まれた芸術作品に鑑賞者自らがタイトルをつけるという「参加型の展示」だった。それは、博物館やギャラリーを訪れた鑑賞者が、精神病院から生まれた芸術作品を、自分とは違うひと、「他者」がつくったものとして距離をおいてしまわないようにする、しかけである。タイトルをつけるという作業は、作品と向き合い、時に作者になろうとしない限り、容易ではない。精神医療は、今も昔も、スティグマ(社会的偏見)をどう解消するかを大きなテーマとしてきた。つまり、単に一見して、怖いとかかわいそうだとか、他人ごとにしてもらっては困るというわけである。

話を、今回のヒストリー・カフェに戻そう。取り上げたのは5作品。うち3点は絵画、2点は造形物である。著作権の関係があるので、それぞれの著者の名前をクリックして見てほしい(ウィリアムズのみリンク無し)。ネタバレにならないよう作品のイメージしかでてこないリンクを張っているが、リンク先のアドレスにはタイトルが載っていたり、一部の作品にはタイトルが書かれている。そこは少し目をそらして、この文章へ戻ってもらいたい。今回とりあげた作者は、

(1)シャーロット・ジョンソン-ウォール(Charlotte Johnson-Wahl) >

(2)リサ・バイルズ(Lisa Biles) >

(3)デヴィッド・ビールズ(David Beales) >

(4)マシュー・ウィリアムズ(Matthew J Williams)

(5)ミスターX(Mr X) >

である。ヒストリー・カフェという企画ではあるが、今回取りあげた5人の作者はいずれも存命である。タイトルを考えるにふさわしいものを、と選んでいった結果である。

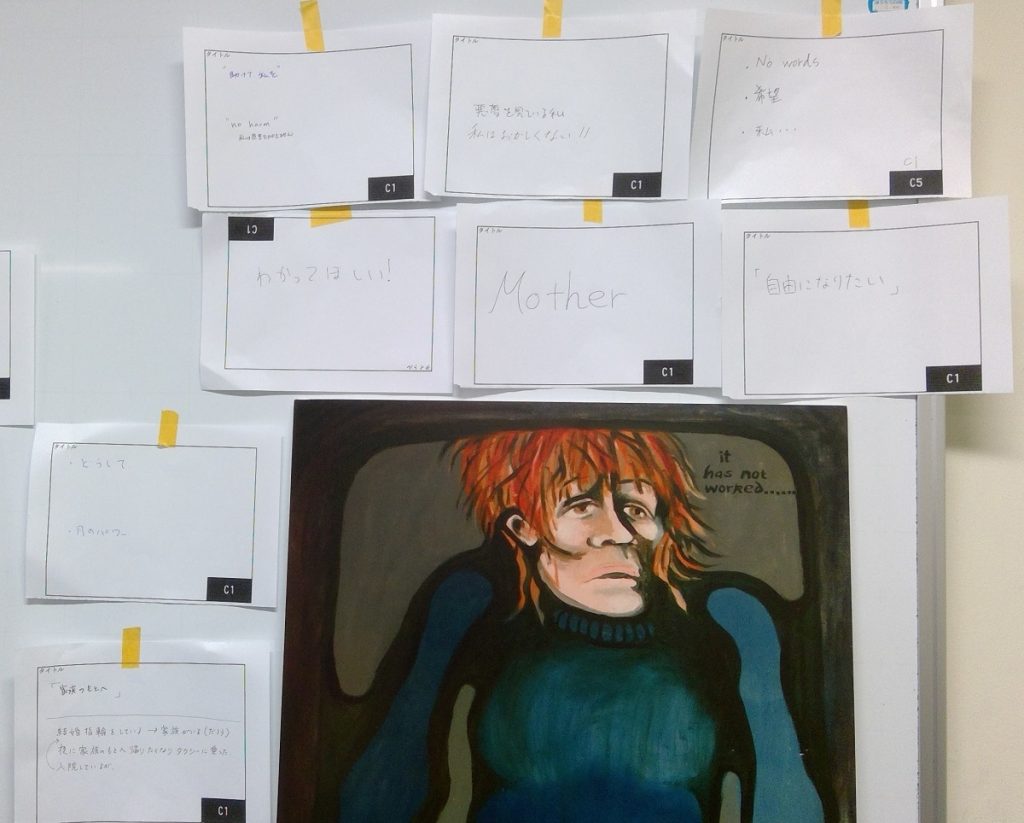

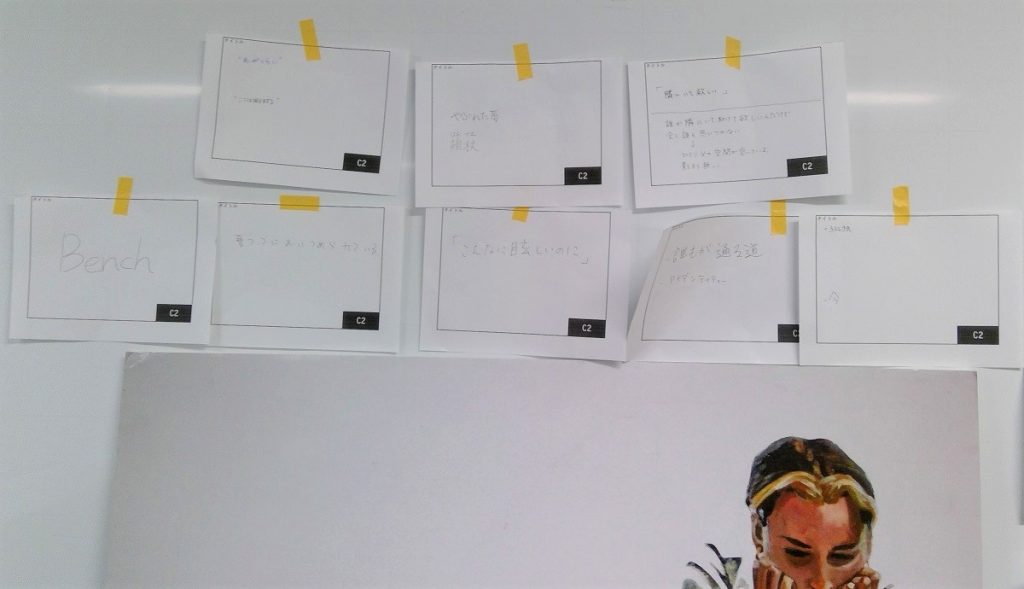

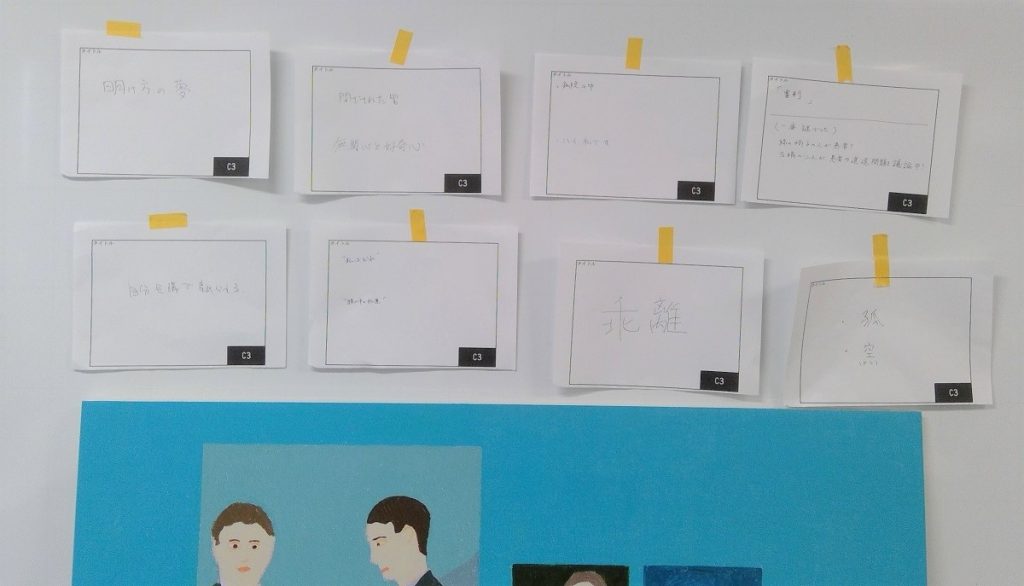

ペアに分かれたヒストリー・カフェの参加者(17名の方々)には、A5サイズのタイトル記入用紙を5枚配った。そして、それぞれのペアが考えたタイトルをこの用紙に書き、会場に設置された複製作品の横に貼ってゆくようにとお願いした。

ペアはランダムに振りわけているので、参加者のみなさんはまず、自己紹介をはじめる。そして、作品の前にゆき、感想やタイトル案をだしあう。そして机に戻り、ああでもないこうでもないと話をしながら、用紙にタイトルを書いてゆく。そして、30分ほどのペアワークの後、その用紙を複製作品の横に貼ってゆく。このように当日は進行した。

既に作品のリンクをご覧になった方ならばわかるように、これは簡単なことではない。しかも、正解を出すことは必ずしも求められていない。当てることではなく、当てるくらいに作者をなぞろうとすることが大事なのである。このメッセージはよく伝わったと思われる。参加者のみなさんが、作品の前で「ああでもない。こうでもない」とペアごとに議論してくださったからである。その結果、つけられたタイトルは次の画像のとおりである。(1)~(3)に限ってご紹介したい。

タイトルを付けた後は、全体でシェアする時間をもうけた。すべてではないが、どういう理由からタイトルをつけたのかを伺った。そして、答えあわせではない、単なる答えあわせにはしたくはない、私からの解説へとうつった。3点の作品について、かんたんに解説をしてみたい。

まず、(1)シャーロット・ジョンソン-ウォール(Charlotte Johnson-Wahl)の作品である。作者である彼女がつけたタイトルは、「なにかがおかしい」It has not workedだった。彼女は、1942年アメリカ生まれ。裕福で知的な家庭に育ち、イギリスのオックスフォード大学に入学する。そこで、20歳の時、夫となるスタンリー・ジョンソンとであい、その年のうちに結婚してしまう。その後、9年間で4人の子をもうけることになるのだが、環境保護活動家の夫は世界各地を飛び回り、その間に32回もの引越をすることになった。これはだれにとっても、きびしい生活である。しかも彼女は、ほこり恐怖症とでもいうべき苦しみを抱えていた。その結果、結婚から12年後の32歳のとき、ベスレム精神病院に入院することになる。この入院のあいだに彼女は、78の作品を描いた。およそ半年程度の入院だったが、そのあいだ、夫はベルギーにいた。こうした状況で生みだされた作品である。油彩の自画像作品であるが、ゆがみ、伸びた腕は苦しさをさけぶかのようである。4人の子をもち、世界を飛び回る日々の先で、彼女は「なにかがおかし」くなった自分を描いたのである。ちなみに、長男のボリスが2019年7月にイギリスの首相に就任するなど、彼女の子どもたちはみな活躍し、その点からも注目をあつめるようになっている。

(2)リサ・バイルズ(Lisa Biles)の作品タイトルは、「しびれ」Numbである。“Numb”とは、本来の意味はすべての感覚をうばわれた状態を意味する言葉である。この絵画では、右にバイルズ自身が描かれ、左側は大きな空白がおかれる。鮮やかなトーンを使いつつも、全体的に眩しい光景は、確かに感情や感覚が消失する、いわば「ミュート」されている状態をあらわしているように見える。一方で、彼女は、絵を描くことは、自らが快適に感じることのできる唯一のコミュニケーション手段だと語っている。それは、青少年期に自分の容姿に違和感をもち、拒食症になったことと関係がある。拒食症に苦しみ、社会とのまじわりに困難をおぼえたとき、彼女はあえて「孤独をえらび」、絵画の中で自分の世界を作りだそうとした。絵の中では、彼女は力強く、勝利を手にし、統制が効いた状態になることができる。自己破壊衝動がおきない唯一の手段は絵を描くことだった。バイルズにとって、この作品は、病の苦しみを描きだしただけでなく、エンパワーメント(自身を強くすること)の手段でもあった。

(3)デヴィッド・ビールズ(David Beales)の作品は、精神医療に対して、より直接的で批判的なトーンをもった作品である。一見すると、どこに批判的な意味がこめられているのかはわかりにくい。というのも、精神医療を象徴するなにかが絵のなかにあるわけではなく、原色をつかった漫画的な図柄のほうが目立つからである。彼がつけたこの作品のタイトルは、「新規入院」A New Admission。彼は20代の初めから20年ほど、精神病院で入院治療を受けてきた。その後、地域精神医療が始まると、地域でくらすようになるのだが、そこでも、こころの病への偏見の強さを感じてしまう。そこで、絵を描くことで偏見の問題に取りくもうと決心した。湧きあがったテーマのひとつが、入院である。この作品について、彼は「入院には、家族の付き添いが一般的です。何人かの入院患者が興味津々で見つめてくるなか、その家族は医師に対して『ここにずっと居続けることになるのでしょうか?』と尋ねたりするものです。医師は、自身の見栄を気にする家族に辟易しながらも、同意するほかないのです」と述べている。なるほど、原色をつかった漫画的な図柄で描かれた人物の目線、手足や姿勢の挙動の機微は、精神病院の待合室で生みだされる独特の緊張感の糸のようなものでつながっていたのである。その糸は、この絵では描かれいないが、参加者がつけたタイトルのいくつかを見る限り、確かにあると言っていいのだろう。

まとめにうつりたい。今回のプログラムの目玉である「タイトルをつける」というのは、実は、とても面倒な作業である。作品からヒントをもらう部分はもちろんあるが、それにもまして自分の内面が問われるからである。見ているのは、絵でも作者でもない。見ている先にあるのは、自分や自分が生きている社会である。つまり、自分自身のなかにあるものがどこか試されているような、そんなところがある。ただ、今回のプログラムでは、まるで道徳の授業や倫理の講習会のように、誤った考え方や潜在的な偏見をあぶりだそう、気づかせようとはあえてしなかった。道徳的な正解を気づかせ、教えようとすれば、学ぶ側は正解を出すことに囚われ、それを単に本音をカバーするオブラートにしてしまうだろう。もちろん、本音を言うことがなんにせよ正しいという逆の極論もけっして褒められたものではない。インターネットにあふれる「本音の露呈」は、結果として社会をよくするとは考えられないものばかりである。しかし、正解の学習もまた、偏見をなくすことから、実は遠ざかってしまうのではないか。こころの病の当事者を遠ざけ、他者にしてしまうのではないか。そのことにも十分注意する必要があるだろう。

ベスレム精神病院の博物館・ギャラリーは、長い歴史から、精神医療に関する啓発の難しさをよく知っている。だから、道徳的なメッセージを前面に出しすぎることなく、言いすぎることもなく、そっと、しかし戦略的に参加型鑑賞のプログラムを展示に忍ばせている。そこでは、精神医療の未来に向けた種が蒔かれている。そっと、しかし力強く、したたかに、である。

Anon., “Mansions in the Orchard: Impressions of Bethlem (David Beales)” (https://museumofthemind.org.uk/blog/mansions-in-the-orchard-impressions-of-bethlem-david-beales).

www.bethlemgallery.com

Mary Killen, “Tatler Archive: Boris Johnson’s mother on her ‘soft-hearted’ son”, Tatler, Tuesday 23 July 2019 (https://www.tatler.com/article/boris-johnson-family-charlotte-johnson-wahl).

Michaela Ross, “‘Theorising’ Mr X”, in Bethlem papers: on the inside of outsider art (www.adamsoncollectiontrust.org).

www.motm.org.uk